チエコさん

チエコさん昔のオリンピックには、今では考えられないような種目がたくさんあったそうですね。

その中でも、特に珍しいものや、面白い種目をいくつかご紹介します。

パリオリンピック

「1900年パリオリンピック ポスター」引用:Wikipedia

1900年のパリオリンピックは万国博覧会とともに行われました。大会期間が5ヶ月にも及んだため、競技の種類と数を確保する必要に迫られ、オリンピック種目としては考えられないようなものまで採用されました。

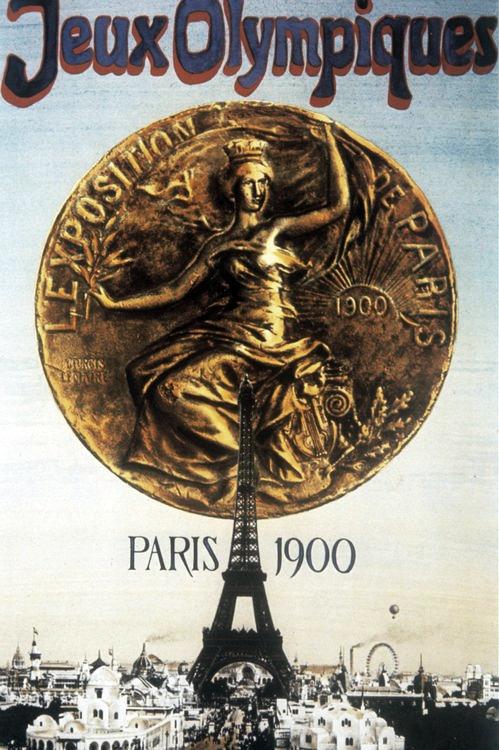

クロッケー

「The 1900 Olympic croquet tournament」引用:Wikipedia

クロッケーは特殊なクロッケーキューブと呼ばれる木製のハンマーを使って、木製のボールをコース内の小さな金属製のフープ(輪)に通す競技で、日本のゲートボールによく似ています。

パリオリンピックには女性選手が初めて参加し、この競技で男性選手と競い合いました。しかしクロッケーは人気に恵まれず、その後はオリンピックの種目から外されてしまいました。

魚釣り

参加選手はセーヌ川に釣り糸を垂れ、2日間で釣り上げた魚の総重量で順位を決める、という競技でした。しかし大型魚や中型魚といった魚の種類で釣果(ちょうか)に差が出てしまい、また選手のテクニックよりも運に左右される競技でもあるためオリンピック種目として定着することはありませんでした。

ちなみに、2000年のシドニーオリンピックでこの魚釣りを復活させようという案が出されましたが、実現には至りませんでした。

熱気球レース

熱気球で空を飛ぶ競技で、飛行距離と飛行時間、正確に着陸する技術を競いました。熱気球競技は、気象条件に非常に依存しており、風や気象状況が競技の結果に大きな影響を与えました。そのため、予定された日時に競技を行うのは難しく、開催そのものが不確定な要素を持っていました。

さらに動力を使った競技がオリンピック種目として適切かという意見もあり、オリンピックから消滅しました。しかし気球を使用した競技という華やかさ、目新しさから当時はかなり人気があったようです。

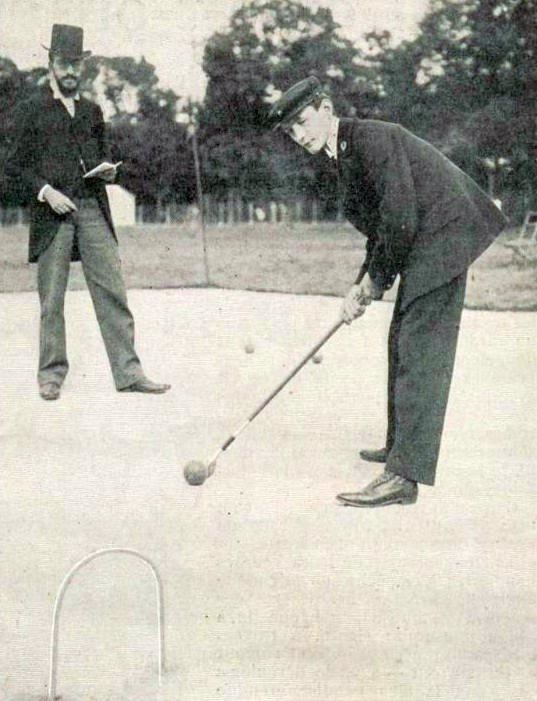

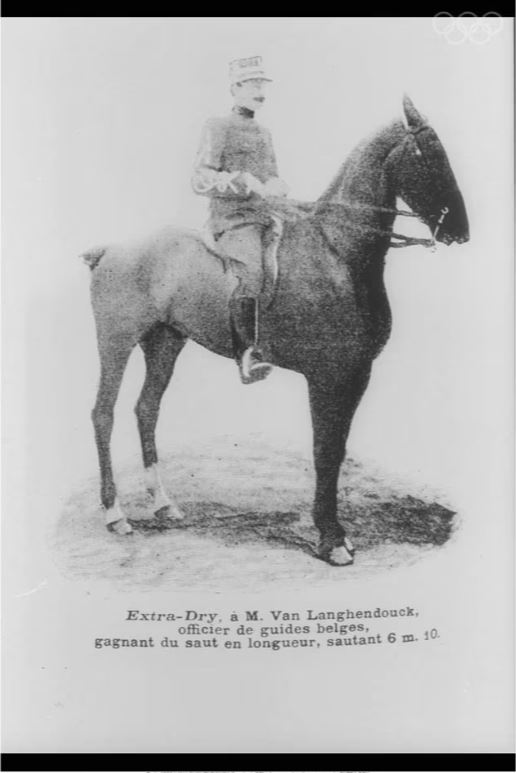

馬幅跳びと馬高跳び

「馬幅跳び」引用:Olympic Games Paris 1900

どちらの競技も「馬にジャンプさせる」わけではなく、人が乗馬した状態で幅跳びと高跳びをするものでした。

馬幅跳びでは、ベルギーのコンスタント・ヴァン・ランゲンドンクが相棒のエクストラ・ドライに騎乗し6.10mの記録で金メダルを獲得、また馬高跳びでは、オレストに乗馬したイタリアのジアン・ ジョルジオ・トリッシーノと、カネラに乗馬したフランスのドミニク・ガルドレスの2人が1.85mの記録で1位になっています。

陸上競技関連

陸上競技の種目は多岐にわたりますが、さらに以下のような競技が追加されました。

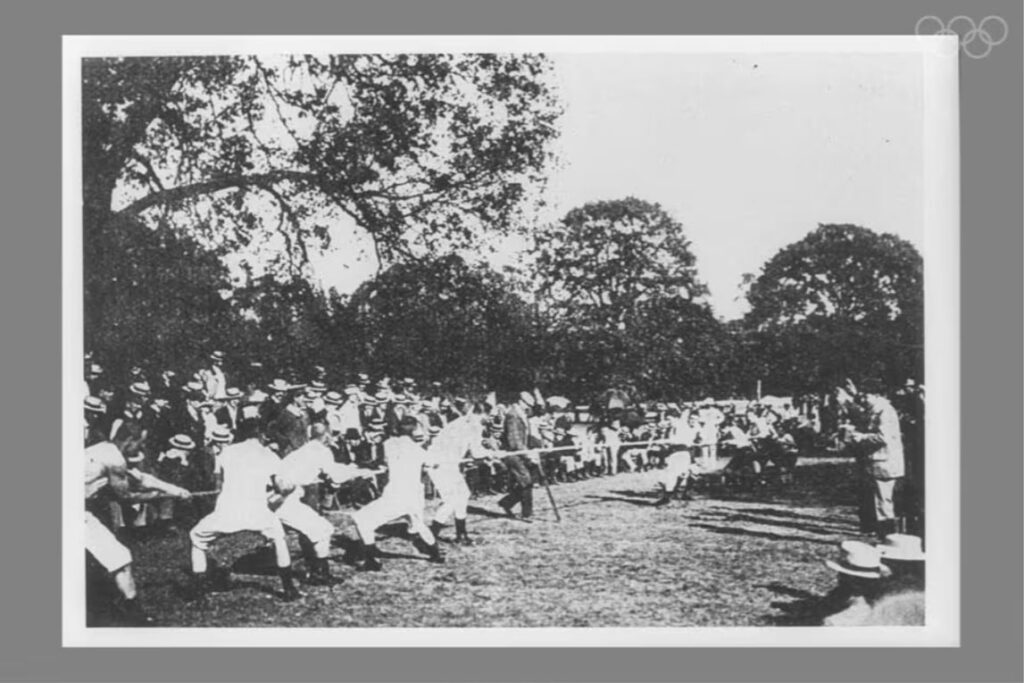

綱引き

「綱引き」引用:Olympic Games Paris 1900

綱引きは、1900年のパリオリンピックから1920年のアントワープオリンピックまで正式競技として採用されていました。オリンピックの綱引きは、5分の間に、相手チームを中央の線から自陣に6フィート(約1.8メートル)引っ張れば勝ちになりました。5分間の制限時間が過ぎて勝負がつかない場合は、引っ張って優勢になっているチームが勝ちと見なされました。競技では力と戦略の組み合わせが重視され、チーム全体の力を合わせて相手チームを自陣に引き寄せることが重要でした。ただし、安全性や公平性の観点から、現在ではこのような形の綱引きは行われていません。

立ち高跳び

1900年から1912年のオリンピックで行われた立ち高跳びは、現代の高跳びとは異なる形式の競技でした。この競技は、現代のフォームや走り込みを伴うハイジャンプとは違っていました。選手たちは走ることなく、静止した状態からの跳躍を行いました。そのため、身体の柔軟性や爆発的な力が特に重要でした。

立ち高跳びは、技術と力を組み合わせた独特の競技でしたが、後により効率的なフォームとアプローチを持つ現代の高跳びに取って代わられることになりました。アメリカのレイ・ユーリーが1900年から1908年のオリンピックで、3回金メダルを獲得しています。

綱登り

綱登りは1896年のアテネから1932年のロサンゼルスまで、5回のオリンピックで実施されました。選手は座った状態から、腕力だけを使って垂直に吊られたロープを登り、その速さを競う競技です。ロープの長さは1896年のアテネオリンピックでは49フィート(約15メートル)でしたが、その後のオリンピックでは、およそ半分の25フィート(約7.6メートル)になりました。

この競技は体力と技術の両方が要求されました。競技自体は単純なように見えますが、実際にはパワーとバランス感覚が必要な、かなり難しいものです。この競技の普及につれて、選手たちはより効率的な登り方を研究し、新しいテクニックを開発することもありました。第1回のアテネオリンピックでは、ギリシャのニコラウス・アンドリアコポウロスが金メダルを獲得しています。

水泳・競泳関連

一般的な種目だけでなく、かつてはどこか面白味のある競技も採用されていました。

潜水競泳

「潜水競泳」引用:Olympic Games Paris 1900

1900年のパリオリンピックで行われた「潜水競泳」は、現代の競泳種目とは異なるものでした。選手はセーヌ川の60メートルのコースを泳ぎ、

- 1メートルの距離を泳ぐごとに2ポイント

- 潜っている時間1秒につき1ポイント

というシステムでポイントを獲得しました。パリオリンピックでは、地元フランスのシャルル・ド・ヴァンドヴィールという選手が金メダルを獲得しています。

水中障害物競走

1900年のパリオリンピックで行われた「水中障害物競走」は、非常に興味深い競技でした。セーヌ川の競技コースにはロープや浮木、ポールや船といった障害物が設置されており、選手たちはその障害物を乗り越え、あるいは潜りながら泳がなければなりませんでした。

オーストラリアのフレデリック・レーンがこの水中障害物競争で金メダルを獲得し、水泳200m自由形とともに2冠に輝いています。

距離飛込

1904年セントルイスオリンピックでのみ実施された種目です。飛び込み種目の一種ですが、競うのは飛び込んだ後に水中を泳ぐ距離でした。選手は水面に浮上することなく潜水したままなので、観客からはほとんど見えない状態であり、あまりに地味なためか1回限りでなくなってしまいました。

ちなみにセントルイスオリンピックでは、アメリカ代表のウィリアム・ディッキーが62フィート6インチ(19.08メートル)という好記録を残しています。

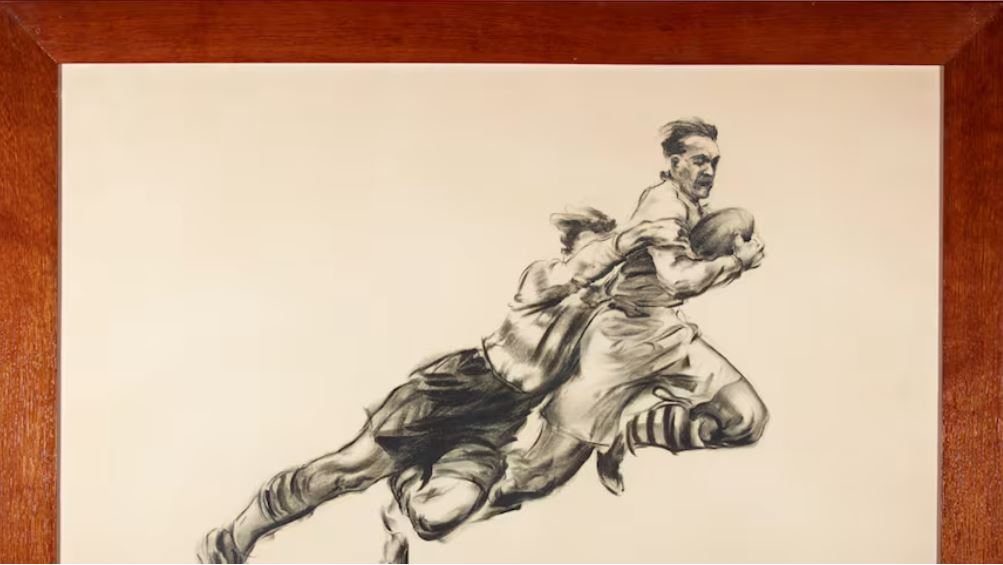

芸術競技

「ジャン・ジャコビー金メダル受賞作品 『ラグビー』」引用:オリンピックを振り返る アートで競う「芸術の祭典」

オリンピックでは「神を讃える」という、ある種の宗教的要素が重視されます。人間の肉体はスポーツという手段を通じて神を表現でき、芸術作品も神を表現する1つの手段でした。そのため「芸術競技」がオリンピック種目として採用されました。

1912年ストックホルムオリンピックから1948年ロンドンオリンピックまでスポーツを題材にした絵画、造形、文学、建築、音楽の5つの種目が正式に実施されました。日本人の芸術家は1932年のロサンゼルスオリンピック、1936年のベルリンオリンピックの2回参加しています。ここでは2つの大会の主な参加者とその作品を紹介します。

1932年ロサンゼルスオリンピック

- 建築

小林政一 「水泳場(神宮プール)」「野球場(神宮球場)」 - 絵画

小杉放庵 「ラグビーの一構図」 - 造形

日名子実三 「ラグビー」、長谷川義起「円盤投げ」

1936年ベルリンオリンピック

- 建築

内田祥三「プール」「球場」、岸田日出刀「日本のゴルフ」(クラブハウス) - 絵画

猪熊弦一郎「射的」、棟方志功「市民体操」、小磯良平「学生相撲」 - 造形

日名子実三「木練坊」「流鏑馬」 - 音楽

山田耕筰「陸軍行進曲」、伊藤昇「スポーツ・ニッポン」

芸術競技が廃止された理由

芸術競技についてはその性質上、採点の基準が分かりにくく判定に疑問が生じやすかったこと、また参加していた選手の多くが「職業芸術家」であり、彼らの制作した作品が販売・転売されるなどオリンピックの理念に反すると考えられたことから競技種目ではなくなりました。

1952年のヘルシンキオリンピック以降は、芸術分野については競技ではなく、文化プログラムとしての「芸術展示」へと移行しました。

まとめ

以前のオリンピックでは、今では考えられない競技がいくつかありました。それらの競技は当時は人気がありましたが、後に安全性や採点の公平性に関する懸念が高まり、社会の価値観が変わったことで廃止されました。また競技の多様性が増え、より広範な参加者が求められるようになったことも一因です。

現代のオリンピックでは、持続可能性や公正な競技を重視し、時代の価値観や社会の変化に合わせて競技が選ばれるようになっています。

また興味深いのは、芸術分野が競技として正式に採用されていたことです。それはオリンピックが「神への畏敬の念」を示す場であったことが理由です。現在の様に、高度に「商業化」されたオリンピックでは考えられないでしょう。

オリンピックの種目で「釣り」が開催されていたのには驚きました。

当時のオリンピックは娯楽という要素が重要だったのかもしれません。

芸術競技では、猪熊弦一郎、棟方志功、山田耕筰といった一流の作家が参加していたことも興味深いですね。