チエコさん

チエコさん昔の日本にもエジソンに匹敵する偉大な発明家がいたそうですね。

「からくり儀右衛門」の異名をとった田中久重です。

久重はあの東芝の創業者でもあります。

田中久重とは?

「明治13年(1880年)」引用:Wikipedia

田中久重は、江戸時代後期から明治にかけて活躍した発明家です。幼い頃から機械いじりに興味があり、10代でからくり人形の製作を始めました。からくり人形の精巧さと動きの面白さでたちまち多くの人を魅了し、幼名にちなんで「からくり儀右衛門」と呼ばれるようになりました。

久重は、からくり人形の製作を通じて機械の構造や原理を深く理解していきました。そして、20代半ばになると、からくり人形の技術を応用して、万年時計(機械式時計)、報時機(時報装置)、電信機といったいずれも日本初となる実用的な機械の発明に着手します。久重は、これらの発明によって日本の近代化に大きく貢献しました。特に、報時機は、全国の時刻を統一することに大きく貢献し、社会の近代化に大きく寄与しました。

また久重は、1875年に芝浦製作所(後の東芝)を設立し、日本の電気産業の礎を築きました。久重は、明治14年(1881年)に、72歳で亡くなりました。しかし、その生涯を通じて日本の近代化に多大な貢献を果たした「東洋のエジソン」として、今なお多くの人々に語り継がれ尊敬されています。

久重は、常に新しいことに挑戦し、日本の近代化に貢献した偉大な発明家でした。

尽きることのない好奇心

田中久重は幼いころから「からくり」に興味を持ちたくさんのものを作りましたが、その興味の源泉は尽きることのない好奇心でした。

父から受け継いだ情熱

田中久重は、寛政11年(1799年)9月18日、筑後国久留米(現・福岡県久留米市)で生まれました。父の田中弥右衛門は腕の良いべっこう細工職人でした。

後に「からくり儀右衛門」として知られる久重は、生涯を通じて独自の発明に情熱を傾け、その業績は日本の近代科学技術の歴史において卓越した技術者として人々の記憶に刻まれています。

べっこう細工は、精巧な金属細工が用いられる芸術的な技法であり、久重は幼少の頃からその高度な技術と手腕を目にし、好奇心を膨らませていました。

人々を驚かせる技術

文化4年(1807年)、九歳になった久重は、寺子屋の仲間に1つの硯箱を手渡しました。仲間たちは、何の変哲もない硯箱をただ不思議そうに見つめるばかりです。その硯箱には鍵穴もツマミもなく、どうやって開ければいいのか、さっぱりわかりません。

そこで久重が硯箱のふたに触れると、ふたがゆっくりと開き始め、仲間は仰天しました。このような久重のいたずら心は、周囲の人々を驚かせ、楽しませました。そして、そのいたずら心は、やがて、彼の大いなる創造力と発明心へと育っていくことになります。

からくりに魅せられた少年

幕末期の日本。庶民の娯楽として、からくり人形が大きな人気を集めていました。神社の例大祭では、からくり興行師が人形を披露し、観客たちはその技術に見入りました。九歳の田中久重もまた、からくり人形に魅了された観客のうちの1人でした。彼は、人々を驚かせ、喜ばせることができるからくり人形を自分の手で作りたいと夢見るようになりました。

久重の夢は、幕末に出版された『機巧図彙(からくりずい)』によって、さらに膨らんでいきました。この書物には、さまざまなからくりの図面や作り方が詳しく解説されていて、久重は、この書物を片手に、図案とにらめっこしながら、からくり人形の製作に没頭しました。

そして、明治維新後、久重は日本の近代化に貢献する発明家へと成長していきます。彼の発明家としての基礎は、この頃に固められました。

からくりへの情熱

発明に魅入られた久重は、15歳のときには家業を弟に継がせるよう、父親に懇願しました。幼い頃から、からくりの創作に情熱を注いできた久重は、家業を継ぐことは自分の夢を叶える道ではないということを、若くして悟っていたのです。

当初、父親は久重の提案に反対していましたが、息子の強い決意を知ってその言葉を受け入れざるを得ませんでした。

こうして久重は家業を捨てて、からくりの道に進むという決意を固めました。そして、彼の人生に大きな転機が訪れることになります。

運命の出会い

若くしてからくり人形師としての評価を確立していた久重ですが、ある人物との出会いによって、さらに飛躍することになりました。

久留米の宝

十代の半ばで、天才少年久重はからくり人形の製作で名を馳せることになりました。彼のユーモアと独創性は多くの人々を魅了しましたが、その1人が、久留米かすりの創始者・井上伝でした。

伝は、久留米かすりをもっと多くの人に愛されるものにしたいと願っていたものの、当時のかすりは、十字模様やあられ模様など、どちらかというと地味な印象の模様が主流でした。もっと華やかで美しい模様を織りたいという伝の思いに応え、久重は、彼女のために、花や鳥の美しい模様を織り上げました。その模様は、見る者の心を惹きつけるもので、伝は久重の才能を高く評価し、彼を工房に招きました。

久重は、伝の指導を受けながら、ますます腕を磨き、久留米の文化発展にも大きく貢献することになりました。久留米かすりとともに従来からのからくり人形の製作にも力を入れ、久重は思いがけず「からくり儀右衛門」と呼ばれるようになり、人々に親しまれる存在となりました。

からくり興行師として活躍

「弓曳童子」 引用元:日本機械学会「機械遺産」

若きからくり師・久重は、大坂・京都・江戸を巡り、人々を驚かせ、楽しませました。彼のからくり人形の特徴は、水力・重力・空気圧などの自然の力を利用したもので、童子盃台や文字書き人形、弓曳童子など、その精巧な動きは、見る者の目を奪い、魅了していきました。

実用品の製作・販売へ

「懐中燭台」 引用元:武雄市図書館

天保の改革が進む中、からくり興行は次第に衰退していきました。ここで久重は、実用品の製作・販売に活路を見出し、天保8年(1834年)に大阪に移住。真鍮製の「懐中燭台」を考案し、旅人の必需品として瞬く間に人気を博しました。

しかし、天保8年(1837年)に勃発した大塩平八郎の乱により、大阪は壊滅的な被害を受けました。それでも久重は逆境にめげることなく、新たな発明への情熱を燃やし続けました。

「無尽灯」の発明

「無尽灯」 引用元:文化遺産オンライン

「消灯を気にせず仕事に集中できる」と、商人を中心に爆発的な人気を博した発明が「無尽灯」です。空気圧の力で菜種油を灯心に押し上げるその仕組みは、安定した灯りの強さを長時間実現し、人々の生活の質を向上させ、商売の効率をアップさせました。

「夜間でも帳簿の記帳が楽になった」という商人の声は、たくさんの人の役に立ちたいという久重の信条を体現するものでした。

西洋時計の魅力

好奇心旺盛な”発明家”久重は、南蛮貿易によってもたらされた西洋時計に魅了されました。西洋の天文学や数理学を学びたいという一念で、50両という大金をはたいて、天文暦学の総本山である京都梅小路・土御門家に弟子入りを志願しました。弘化4年(1847年)、久重49歳のときのことです。

鎖国が終わりを告げ、まさに西洋の文化が日本に押し寄せようとしていました。

たゆまぬ努力

久重は旺盛な研究心で、数々の時計を世に送り出していきます。

天文学と時計

天文学の深い知識を有し、最も優れた職人に与えられる「近江大掾」の称号を授与された久重は、なおも学びを深めました。五十歳を過ぎた嘉永3年(1850年)、当時の時計の概念を覆すような和時計「須弥山儀」を完成させることに成功しました。須弥山儀は、天動説に基づく仏教の宇宙観を、ひとつの時計に凝縮した傑作です。

また久重はこの頃、京都の蘭学者広瀬元恭の「時習堂」に入門し、医学、物理学、化学、兵学、砲術など、さまざまな学問を修めました。

技術力の集大成「万年時計」

「万年時計(万年自鳴鐘)」 引用元:文化遺産オンライン

時代は、世界が西洋の技術に触れるきっかけとなったロンドン万博が開催された嘉永4年(1851年)、須弥山儀に続いて、久重は持てる知識と技術の全てを注ぎ込んだ「万年時計(万年自鳴鐘)」を世に送り出しました。このからくり時計は西洋時計と和時計の融合はもとより、曜日や二十四節気、旧暦の日付、月の満ち欠けに至るまで時間に関連する事項をひとつにまとめた、まさに”究極の逸品”とも言える傑作です。

この傑作を誕生させたことより、久重の名はいよいよ広く知られるようになりました。

日本製時計の独自性の開花

目覚まし時計としての役割を果たす「枕時計」、宇宙の姿を表現した「渾天時計」、そして時刻ごとに太鼓を打ち、ニワトリが鳴いて時を告げる「太鼓時計」。機能においてもデザインにおいても、ユーモアと遊び心が溢れるそれらの時計は、まさに久重の飽くなき探究心と人々を楽しませたいという思いから生まれたものでした。

五十代半ばを過ぎても、なおもその探究心は衰えることを知らず、時代の大きな転換期を迎えようとしていました。

国への貢献

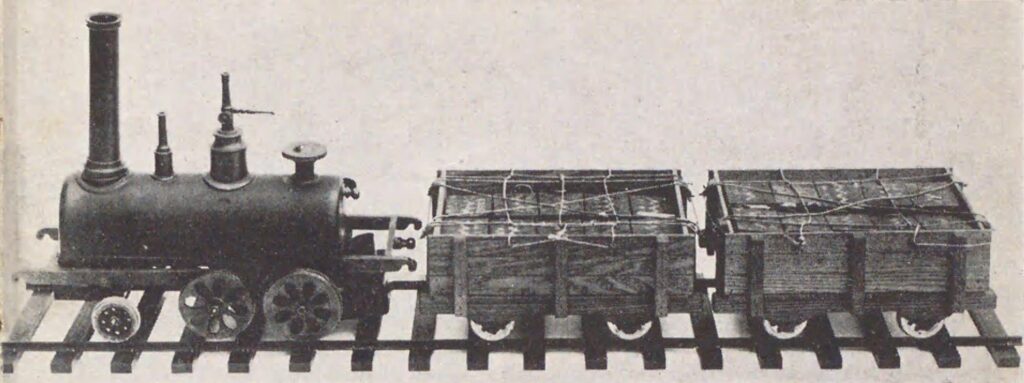

「田中久重らが製作した蒸気機関車の模型(嘉永6年(1853年))」引用:Wikipedia

さまざまな発明品の作成に没頭していた久重ですが、その知識と高い技術力は国防に生かされていきます。

開国の足音と求められる技術

西洋列強の脅威が日増しに強まる中、幕末の佐賀藩は、藩主・鍋島直正のもと、国防力強化に力を注いでいました。その一環として、大砲の鋳造や蒸気機関の建造、化学薬品の研究開発など、さまざまな技術開発が進められました。そんな中、久重は、蘭学者・広瀬元恭から学んだ西洋知識を生かし、試行錯誤を繰り返していました。そして嘉永5年(1852年)、ついに日本初となる小型蒸気船を完成させるに至りました。

国防のために佐賀藩へ

嘉永6年(1853年)、久重は佐賀藩の蘭学者・佐野常民の提案により、「精煉方」を拝命しました。「精煉方」は当時日本初の反射炉を有しており、久重の高い技術が必要だったからです。特に蒸気機関技術は佐賀藩だけでなく、国の未来をも担う重要な技術でした。

久重は火薬に精通した中村奇輔、オランダ語に堪能な石黒寛二らとともに、日本の国防技術の近代化に向けて邁進することになります。

開国と西洋技術の衝撃

幕末の激動期、江戸幕府は安政元年(1854年)、下田と箱舘(函館)をついに開港しました。開国により、西洋の進んだ最新技術が一気に日本に流入しました。

久重は、想像をはるかに超える進歩を遂げた西欧技術に触れ、大きな衝撃を受けました。そして開国翌年の安政2年(1855年)、久重らは、スクリュー式と水車式の蒸気船の青写真を完成させました。さらにロシア製の蒸気機関車の模型をもとに、わが国初の蒸気機関車の模型を製作し、佐賀藩主である鍋島直正の前で走らせました。

故郷・久留米での貢献

久重は、蒸気機関や大砲などの軍事技術だけでなく、電信機や写真機などの民生用技術にも精通していました。そしてついに文久2年(1862年)、久重は、佐賀藩がオランダから購入した軍艦「電流丸」の蒸気釜を完成させました。それは、久重が長年追い求めてきた蒸気機関技術の完成を意味していました。

その後、久重は故郷の久留米藩からも招かれ、技術顧問として藩陸軍の製砲事業に関わります。そこでは、最新鋭の火砲であるアームストロング砲の製造に成功するとともに、火薬技術を駆使して氾濫を繰り返す筑後川の河川改修にも取り組みました。

新たな時代の幕開け

動乱の幕末から明治へ、日本は新たな時代を迎えました。

技術者や学識者たちは、最先端の科学技術や文化を吸収しようと躍起になっていました。その中でも、久重は先進の技術を貪欲に探求し続けることになります。久重は国防技術開発に力を注いだだけでなく、日本初の製氷機械や自転車、精米機、川の水を引き上げる昇水機など、人々の生活に不可欠な製品の開発改良にも情熱を傾けました。

久重は、技術は人々の幸福増進ためにあると考えていました。激動の時代を生き抜いた久重のその信念は、確固たるものでした。

東芝創業

「現在でも使用されている『傘マーク』」引用:Wikipedia

老いてなお創作意欲が衰えることのない久重は、自らが生み出した技術を広く社会に普及させるため、東芝を創業しました。

久重の大志

年齢を重ねても精力的な活動を続ける久重は、西洋文化が押し寄せる新都・東京に向かいました。明治政府は、近代化を急ぎ、西洋技術の導入に力を注いでおり、中でも、急速に普及する通信事業を支えるため、優秀な技術者の動員が急務でした。

田中久重を東京に招聘して、日本の近代化を加速させようという政府からの要請に年老いた久重の胸は高鳴りました。自分が今まで蓄えてきた技術と知識を、国家のために遺憾なく発揮できるからです。

久重の挑戦

久留米時代の仲間たちと共に上京した久重は、すぐに電信機の製作に取り掛かりました。久重の製作した電信機は、輸入品にも劣らない精巧さに加えて操作性も抜群で、政府から追加注文が続々と舞い込むほど、その品質は高く評価されていました。

しかし、久重は自分の技術を過信することはありませんでした。「からくり儀右衛門」の使命は、真に人々の生活に役立つ、驚きと発見に満ちた発明をすることにあると理解していました。

東芝の誕生

激動の文明開化期、久重は、先端技術と文化の中心地である東京・銀座に拠点を構え、自らが生み出した新しい技術を世に問おうと決意しました。

明治8年(1875年)7月11日、久重は、赤煉瓦の洋館が立ち並ぶ銀座8丁目に、「万般の機械考案の依頼に応ず」との看板を掲げた、工場兼店舗をオープンしました。この看板には、久重の技術者としてのプライドと、旺盛な好奇心が見て取れます。このときこそがまさに、後に東芝となる工場が誕生した瞬間でした。

田中久重の晩年と最期

「田中久重夫妻」引用:Wikipedia

田中久重は創造のためには自らに妥協を許さず、晩年も技術開発に取り組み続けました。

老境に入るも旺盛な活動

創業した工場の看板に掲げた言葉通り、久重はあらゆる分野で技術開発に取り組みました。電気計器から木綿糸取機、羅針盤などの実用的な製品だけでなく、天動説信者に向けた「視実等象儀」というユニークなものまで製作しました。

明治11年(1878年)には、アメリカ製の電話機を参考にして独自に電話機を開発、さらに日本全国に時報を伝える「報時器」を完成させました。これらの機器は久重が日本の産業界に刻んだ偉大な足跡であり、エレクトロニクス時代の礎となるものでした。

久重永眠 受け継がれる探求心

「からくり儀右衛門」の異名をとった発明家・田中久重は、明治14年(1881年)、満82歳でその生涯を終えました。幕末から明治にかけての激動の時代、人々に夢と驚きを与える発明を追求し続けた人生でした。その久重の後継者となり、モノ作りと発明に没頭したのが弟子の田中大吉です。久重の情熱と探究心を受け継ぐべく、大吉は久重の死後、東京・芝浦に「田中製造所」を設立、その遺志は今日の東芝の精神として生き続けています。

田中久重の生涯は、まさに「好きこそものの上手なれ」の典型のように思えます。

からくりに魅了され、さまざまな発明を成し遂げ、国防に関わり、さらに東芝を創業するという立志伝中の人です。もっと多くの方に久重の名前を知ってほしいですね。