チエコさん

チエコさん象が来日した記録は室町時代から残っているみたいですが、

1728年(享保13年)にベトナムから来た象は、大きなブームを巻き起こしたようですね。

象は長崎から江戸まで約1400キロもの道のりを旅しました。

その様子を一目見ようと、沿道には多くの見物人が押し寄せたそうです。

異国珍獣の江戸入り、吉宗の熱意が引き金に

「中御門天皇」引用:Wikipedia

八代将軍・徳川吉宗はとても勉強熱心で西洋の学問に大きな関心を寄せていました。その好奇心は止まることなく、当時はまだ珍しかった象を見てみたいと考え、1728年(享保13年)中国の商人にベトナムから象を輸入させました。

象は8歳のオスと6歳のメスの2頭でしたが、メスは3ヶ月ほどで死んでしまいました。残ったオスの象は、長崎で冬を越してから、翌年3月に江戸への旅に出ることになりました。旅の道筋には、見物人や犬や猫を静かにさせるよう、幕府から諸藩に注意が出され、宿場では餌と馬小屋が用意されました。さらに橋も象の体重に耐えられるよう補強されるなど、万全の態勢が整えられました。

しかし、象の旅は決して楽なものにはなりませんでした。険しい峠では動けなくなり、静岡県三ヶ日の引佐峠には「象鳴き坂」という地名が付けられたほどです。箱根に着くと、象はついに数日間寝込んでしまいました。

ちなみに旅の途中の京都では、中御門天皇が象を見ることを望み、象は天皇に拝謁するために「従四位広南白象(じゅしいこうなんはくぞう)」という大名を上回る位階を与えられています。

冷淡な吉宗と幕府の事情

「徳川吉宗像(徳川記念財団蔵)」引用:Wikipedia

一時は象に関心を示した吉宗でしたがそれも長くは続かず、やがて象は厄介な存在になっていきます。

吉宗の興味はすぐに冷めた

役人の懸命な看病の甲斐あって間もなく象は回復し、予定より遅れて江戸に到着しました。長崎を出てから74日目のことです。ところが将軍徳川吉宗は象を数回見ただけで、すぐに飽きてしまいました。そして早くも1730年(享保15)年3月には、幕府は象の引き取り手を探し始めました。

吉宗は、象を献上された当初は、その巨大な体躯と異国情緒に興味を持っていました。しかし象の飼育には膨大な費用がかかり、また万が一暴走して市中で大混乱を起こす可能性もあります。そんなリスクを抱える象を、吉宗は厄介払いしたかったのかもしれません。

幕府の切迫した事情

幕府にも相応の事情がありました。象の飼育費用は実に年間200両にも上り、これは当時の米の収穫高の約1000俵分に相当する莫大な金額でした。

しかし、象はあくまでも吉宗への献上品であり、幕府は簡単に処分することもできませんでした。結局、象は浜御殿で飼育されることとなり、その後10年余りの間、江戸に住む人々の見世物になりました。

象を利用した人々

「象が飼育された浜御殿跡地 現在の浜離宮恩賜庭園」引用:Wikipedia

象は大衆の関心を集める存在になりましたが、その人気を利用しようとする人たちも出てきました。

インチキ薬「象洞」の誕生

ベトナムから献上された象は、江戸の人々を熱狂させ大きなブームを巻き起こしました。そんな中、人気に便乗した怪しい商売が登場しました。現代より医学水準の低かった江戸において「象洞」という薬が売り出され、天然痘やはしかに効果があるとされましたが、医学的な根拠は曖昧でした。

「象洞」の原料は象のフンで、1732年(享保17年)3月には、町奉行の大岡越前守忠相と勘定奉行が販売許可を取得しています。大岡越前守といえば「勧善懲悪」の名奉行として知られていますが、その名奉行がインチキ薬の発売に手を出すとは、当時の人々にとって驚きでしかなかったでしょう。

さらに幕府も「象洞」を公認するだけでなく、積極的に販売を奨励しており、同じ年に両国で開かれた「象洞」の販売の催しには象を登場させてさえいます。その結果、「象洞」は江戸から京、大坂、駿府(静岡)などへ販路を広げることになりました。民間でこの「象洞」を売っていたのは、中野村の源助、柏木村の弥兵衛、そして押立村の平右衛門という江戸近郊の3人の農民たちで、このうち平右衛門は、のちに大岡越前によって幕府の役人へと登用されました。

インチキ薬の流行と終焉

「象洞」は、その怪しげな効能にもかかわらず、瞬く間に大人気となりました。当時の人は、象は異国の神秘的な動物であり、そのフンは奇跡の力を持っていると信じていたのです。「象洞」は、天然痘やはしかの予防や治療に効果があると謳われ、高値で売られていたものの、当然ながら「象洞」には何の効果もありませんでした。天然痘やはしかは、当時の医学では治癒が困難な病気であり、いくら象のフンを飲んでも、効果は期待できませんでした。

やがて人々は「象洞」の効能に疑問を抱き始め、そして1733年(享保18年)、幕府は「象洞」の販売を正式に禁止しました。「象洞」は、インチキ薬として歴史に名を残すことになりましたが、その流行と終焉のエピソードは、当時の人々の象に対する憧れと信仰を物語っていると言えるでしょう。

江戸追放

「中野村宝仙寺(『江戸名所図会』より)」引用:Wikipedia

一大ブームを巻き起こした象ですが、ほどなく江戸を追われることになります。

象の暴走、そして中野への移住

徳川吉宗の鶴の一声でベトナムから献上された象は、江戸の人々を熱狂させました。しかし、象は成長とともに凶暴な一面を見せ始め、ついには飼育担当者を殺してしまう事件まで発生しました。幕府も、どうしたものかと頭を悩ませていたところ、1740年(元文5年)、柏木村の弥兵衛が、象を見せ物にしたいと願い出ました。しかし、幕府は「象が暴走して市中で大混乱を起こす可能性がある」として、その願いを却下しました。

弥兵衛は諦めず、今度は自分が象を引き取って育てたいと幕府に申し出たものの、この願いも却下されました。一方、そんな弥兵衛の独走に待ったをかけたのが、同じく「象洞」の商売をしていた中野村の源助で、源助も象を引き取りたいと幕府に申し出ました。そして幕府は、源助と弥兵衛の両名に象を引き渡すことを決定しました。

中野での新たな生活

象が中野にやってきたのは、1741年(寛保元年)4月のことです。象が逃げ出さないよう周囲に堀をめぐらすなどの工夫をした象小屋は、幕府の支援で源助の所有地に建設されました。この象小屋があったのは、現在の「地下鉄中野坂上駅」にほど近い中野区本町の朝日が丘公園付近です。幕府は、象の飼育費として、えさ代を年額125両、そのほか水油(菜種油)、さらに薪が3年間支給されることとしました。

しかし、これだけでは飼育費には到底及びません。そこで源助と弥兵衛は、象を見せ物にする商売を始めました。象はすぐさま人気者となり、江戸中から多くの見物客が集まりました。

悲劇の象

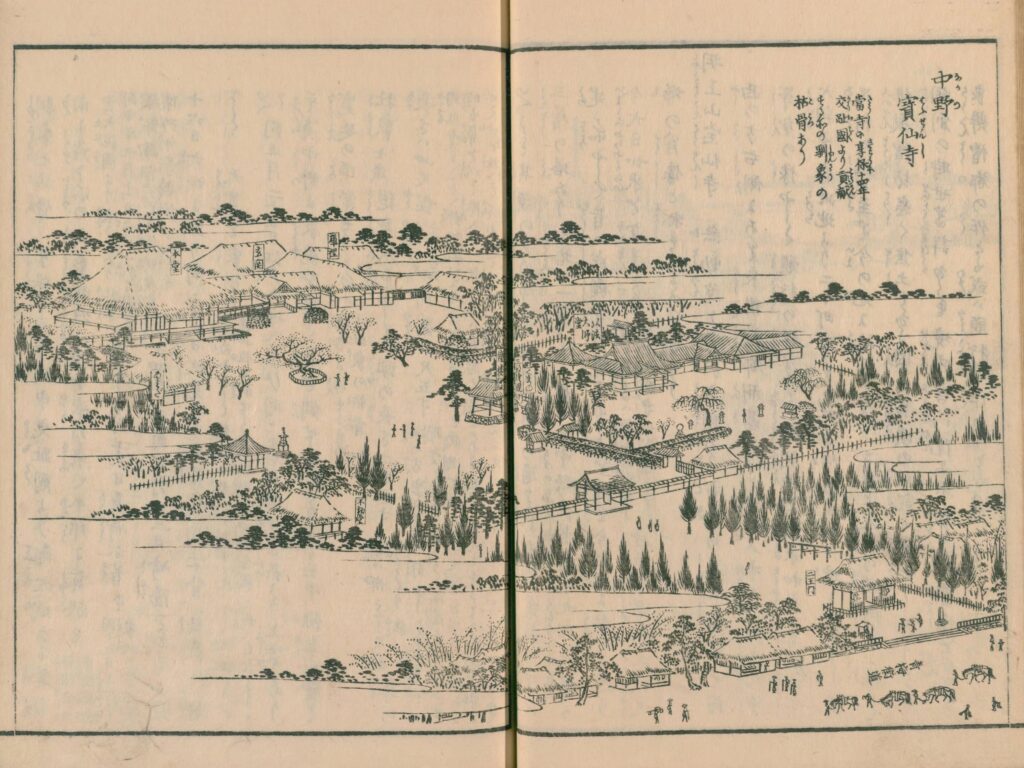

「木挽町狩野家5世狩野古信による下絵(東京国立博物館蔵)」引用:Wikipedia

1741年(寛保元年)に献上された象は、中野村で新たな生活を始めました。しかし、その生活も長くは続かず、翌年の1742年(寛保2年)7月、象は脱走騒ぎを起こします。象小屋を破壊して外へ飛び出した象は、中野村を駆け回りました。

慌てた源助と弥兵衛は、どうすることもできず、幕府に急報しました。駆けつけた役人が、脱走から3日目になんとか象を取り押さえることができましたが、そのときの象は、すでに衰弱しきっていました。

そして、脱走未遂事件から5ヵ月後の同年12月、象は21歳の若さで死んでしまいました。一般的な象の寿命は60~70年と考えられていますから、早すぎる死と言えます。衰弱の原因は、源助が十分なえさを与えなかったためとされていますが、真相は不明です。

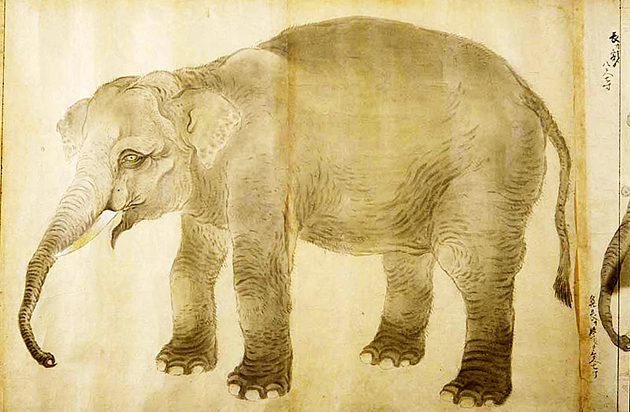

その後、象の皮は幕府が召し上げ、骨は源助と弥兵衛の手元に残りました。しかし、間もなく弥兵衛が他界したため、骨は源助のものになりました。源助は象の骨や牙を見せ物にする一方、「象洞」の販売も続けました。象は、かつては江戸の人々を熱狂させた異国の珍獣でしたが、その死後も骨やフンは商売の道具として利用され続けたのです。

名前すら与えられなかった

「宝仙寺に納められた象の頭骨と牙(『新編武蔵風土記稿』より)」引用:Wikipedia

ベトナムから献上された象は、京で天皇に謁見する際には「広南従四位白象」という称号を与えられました。しかし、その後、幕府の浜御殿で飼われていたときも中野村で見せ物にされていたときも名前を付けられた形跡はなく、文書には単に「象」としか記載されていません。中野の源助も飼育員も、象に対して特別な思い入れを感じてはいなかったのでしょう。

1779年(安永8年)に象の頭骨と牙は、源助の息子・伊左衛門によって、地元の宝仙寺に「寺宝」として17両で売却されました。明治・大正時代、宝仙寺に参詣する人は自由に見学することが許可されていました。しかし1945年(昭和20年)、宝仙寺は空襲の被害に遭い1本の骨だけを残し焼失しました。焦土に埋まっていたその骨は、今では宝仙寺に静かに安置されています。

象が日本に来てから死んでしまうまで、いろいろな思惑に翻弄され、

とてもかわいそうに感じました。

まさに数奇な運命ですね。ちなみに残された最後の1本の骨は

今では門外不出となり、 見物もできないそうです。