チエコさん

チエコさんベルリンの壁の崩壊は、政府高官による「勘違い」が原因だったという話を聞いたことがあるのですが、本当ですか?

はい、本当です。

1989年11月9日、東ドイツ政府は東西ドイツ間の国境を開放する決定を下しましたが、その決定は大混乱を招きました。詳しく見ていきましょう。

ベルリンの壁の建設と冷戦の背後にあるもの

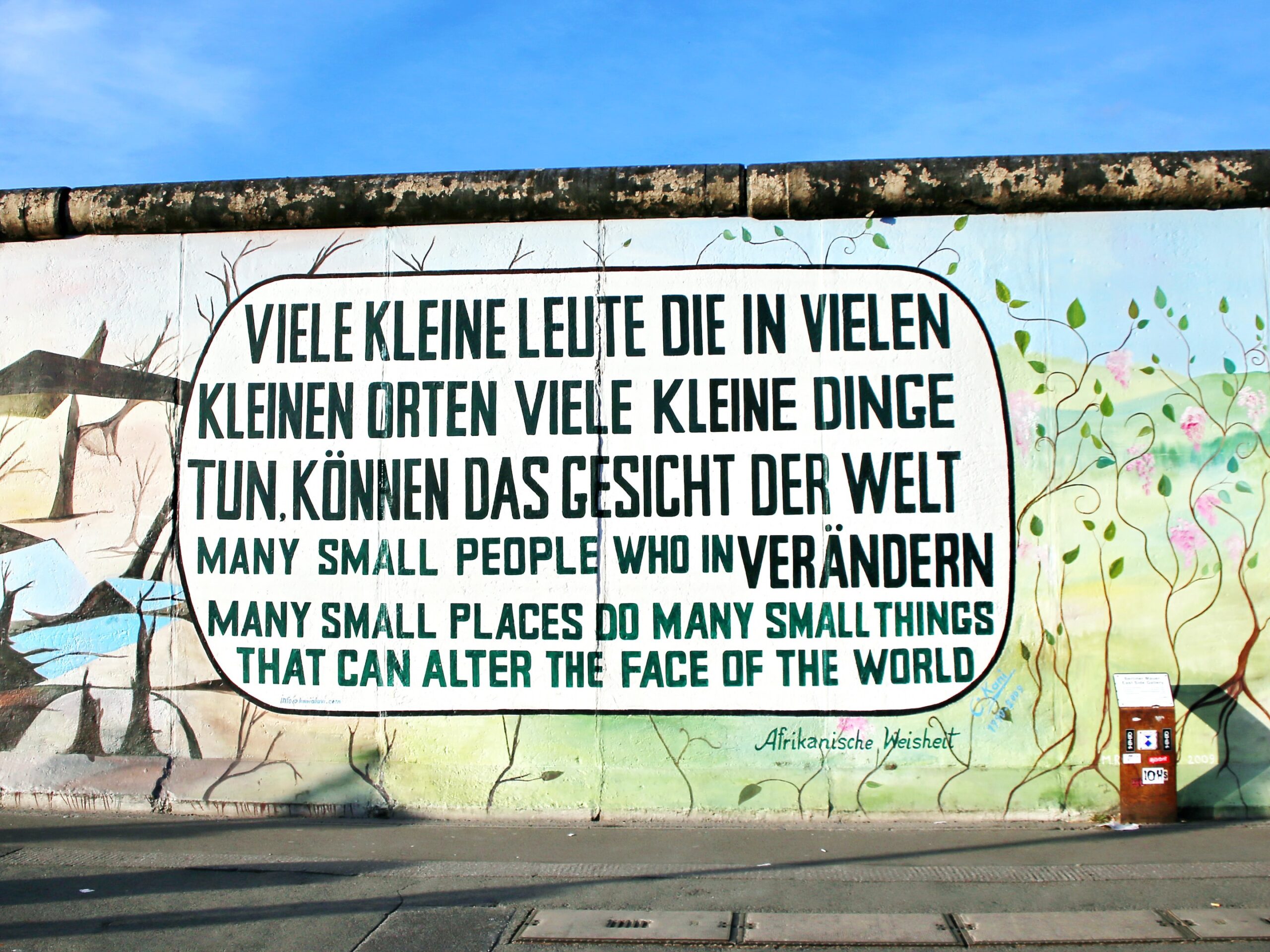

ベルリンの壁は、東西ドイツの分断と、冷戦の緊張の高まりを象徴するものでした。壁の存在は、東西の政治的、経済的、社会的な違いを浮き彫りにし、世界の2つの大国であるアメリカとソビエト連邦の間の緊張を高めました。

冷戦の状況

ベルリンの壁は、冷戦時代の象徴的な出来事の1つで、東西ドイツを分ける境界として建設されました。以下に、ベルリンの壁が建設された当時の冷戦の状況を簡潔に説明します。

第二次世界大戦の結末

第二次世界大戦の終結後、ナチス・ドイツは敗北し、ドイツは連合国によって占領されました。ベルリンも東西に分割され、アメリカ、イギリス、フランスが西ベルリンを占拠し、ソビエト連邦が東ベルリンを占拠しました。

冷戦の始まり

1949年に東西ドイツが正式に成立し、東西ドイツは異なる政治体制を採用しました。東ドイツは共産主義の国家で、ソ連の影響を受け、西ドイツは民主主義の国家で、西側諸国と結びついていました。これにより冷戦が本格化しました。

東ベルリンからの大規模な脱出

1950年代から1960年代初頭にかけて、東ベルリンから西ベルリンへの大規模な脱出が起きました。これは東ベルリン住民が東西ドイツ間の政治的・経済的な対立を逃れる試みでした。脱出者は増加し、これが西ドイツや西側諸国と東ドイツ政府との緊張を高めました。

ベルリンの壁の建設

1961年8月13日、東ドイツ政府は突如としてベルリンの壁を建設しました。この壁は東西ベルリンを隔て、東ベルリンからの脱出を防ぐことを意味しました。壁の建設は突然行われ、住民たちは家族や友人との接触を失い、ベルリン市内が厳格に分断されました。

ドイツの分断

「ドイツの分断」とは、第二次世界大戦後の冷戦期において、ドイツが東西に分断され、東西ドイツとして2つの異なる国家と政治体制を持つ状態を指します。この分断にはいくつかの重要な意味がありました。

東西対立の象徴

ドイツの分断は、冷戦の象徴的な対立を物理的に示すものでした。東西ドイツの分断は、共産主義と資本主義、ソビエト連邦と西側諸国、東西のイデオロギーや政治的な価値観の対立を具体的に表現したもので、冷戦の核心である東西対立の一部でした。

東側のソビエト支配

東ベルリンを含む東ドイツは、ソビエト連邦の支配下にあり、共産主義体制を採用していました。この分断は、ソ連が東ヨーロッパ諸国を影響下において共産主義を広めようとする一環であり、東側諸国を支配するための手段でした。

西側の民主主義と資本主義

西ベルリンを含む西ドイツは、西側諸国の影響下にあり、民主主義と資本主義を支持していました。この分断は、西側諸国が民主主義と自由経済を促進し、東西ドイツ間で政治的・経済的な対立を強調する一因でした。

東西ドイツの生活

東西ドイツ(東ドイツと西ドイツ)の社会と経済の違いは、冷戦時代における異なる政治体制と経済政策によって大きく影響されました。その違いをわかりやすく説明します。

分断がもたらした影響

東西ドイツの分断は、多くの面で重要な影響をもたらしました。

政治的な分断

東西ドイツの分断は、冷戦時代の政治的対立の一部であり、東ドイツと西ドイツの政治体制の相違を際立たせることになりました。東ドイツは共産主義体制を採用し、西ドイツは民主主義体制を持つなど、異なる政治文化と価値観を持つ国々として存在しました。

ベルリンの壁と人々の分断

ベルリンの壁の建設により、東ベルリンから西ベルリンへの移動が制限され、家族や友人との接触が途絶えました。この壁は人々の分断を象徴し、多くの家族にとって苦しい状況をもたらしました。

経済格差

東西ドイツの経済体制の違いにより、経済格差が生まれました。西ドイツは資本主義と市場経済を採用し、高い生活水準を実現しましたが、東ドイツは国有化と中央計画経済を運用し、経済的に不利な状況にありました。

社会的影響

東西ドイツの分断は、社会的な影響ももたらしました。東ドイツでは国家による監視が行われ、個人の自由が制約されました。一方、西ドイツでは民主主義と自由が尊重され、個人の権利が保護されました。

冷戦の一部

東西ドイツの分断は冷戦時代の重要な要因であり、ソビエト連邦と西側諸国の対立の一部でした。東西ドイツの存在は冷戦の緊張を象徴し、冷戦の進行に影響を与えました。

ヨーロッパ統合への影響

東西ドイツの分断は、ヨーロッパ統合の障害となりました。西側諸国と東ヨーロッパ諸国との協力が制約され、ヨーロッパ全体の統合に影響を与えました。

ベルリンの壁の崩壊の前兆

ベルリンの壁が崩壊する予兆として、東欧諸国では重要な変革や改革が起こっています。詳しく見ていきましょう。

東欧諸国での変革

ベルリンの壁の崩壊の前兆として、東欧諸国でいくつかの重要な変革が発生しました。これらの変革は、1980年代末から1990年にかけての出来事として、冷戦の終結につながる重要な要因となりました。その主な変革をわかりやすく説明します。

ポーランドの「連帯運動」

ポーランドでは1980年に「連帯運動」(Solidarity)が誕生しました。これは独立自主組合で、共産主義政府に対する抵抗運動の一環として発展しました。連帯運動は政府との対話を求め、労働者の権利を主張し、社会的変革を促進しました。この運動はポーランド国内外で注目を浴び、共産主義政府との妥協をもたらしました。

ハンガリーの国境開放

1989年にハンガリー政府は、東西ドイツ国境であるオーストリアとの国境を開放し、東ドイツ市民に逃亡の機会を提供しました。この決定は東西ヨーロッパ諸国で類似の出来事を引き起こし、東ヨーロッパの国々における政治的な変革の動きを加速させました。

チェコスロバキアの「ビロード革命」

1989年に、チェコスロバキア(現在のチェコ共和国とスロバキア)で「ビロード革命」として知られる非暴力の抗議運動が発生しました。この運動は共産主義政府に対する民衆の抗議を象徴し、政府の崩壊と新たな政治体制の導入につながりました。

東ドイツでのデモ行進

1989年秋、東ドイツで数十万人の市民がデモ行進を行い、政治的自由と統一を要求しました。これらのデモは平和的で大規模であり、政府の崩壊につながり、ベルリンの壁の崩壊の前兆となりました。

ミハイル・ゴルバチョフの改革政策

ハイル・ゴルバチョフの改革政策は、ベルリンの壁の崩壊の前兆となる重要な要因の1つでした。彼の政策は冷戦の終結を加速させ、ベルリンの壁の崩壊に向けた流れを作り出しました。

ペレストロイカ(経済改革)

ゴルバチョフは経済改革「ペレストロイカ」を推進し、ソ連の経済体制を近代化しました。これには、効率的な生産と経済の透明性を促進し、市場原理を一部導入することが含まれていました。この改革は東欧諸国にも影響を与え、経済的自由を求める要求を高めました。

グラスノスチ(情報公開)

ゴルバチョフは、情報の透明性を高めるために「グラスノスチ」政策を導入しました。これは報道や言論の自由を拡大し、政府の決定や問題についての情報を一般市民に公開しました。この政策は、ソ連内外で政治的対話と市民活動を奨励し、ベルリンの壁崩壊に向けた流れを加速させました。

アフガニスタン撤退

ゴルバチョフは1989年にソビエト連邦のアフガニスタン侵攻からの撤退を決定しました。この決断は、国際的な緊張緩和に貢献し、冷戦の緊張を和らげる要因となりました。

協力外交政策

ゴルバチョフは、国際的な協力と対話を奨励し、冷戦時代の敵対的な姿勢を緩和しました。彼はアメリカとの関係改善にも努力し、ベルリンの壁の崩壊の前兆として東西対立の緩和に寄与しました。

1989年:壁の崩壊の始まり

ハンガリーの政策はベルリンの壁の崩壊を加速させ、冷戦の終結に向けた重要なステップとなりました。

ハンガリーでの出来事

ハンガリーでの以下の出来事は、ベルリンの壁崩壊に向けた重要なステップであり、東ヨーロッパ諸国の変革と冷戦終結に寄与しました。

民主化要求

1989年、冷戦の緊張が続く中、東ヨーロッパのいくつかの国で民主化の要求が高まっていました。ハンガリーもその1つで、ハンガリー共産主義政権に不満がたまっていました。

複数政党制への移行

5月から6月にかけて、ハンガリーの首都ブダペストで民主化を求める大規模なデモが発生しました。これらのデモは平和的でしたが、共産主義政権に対する圧力を高めました。政府は民主的改革を進める方針を打ち出し、一党制から複数政党制への移行を約束しました。

汎ヨーロッパピクニック事件

1989年8月19日、ハンガリー人民共和国・ショプロンで政治集会が開かれました。西ドイツへの亡命を求める1000人ほどの東ドイツ市民が参加し、オーストリア国境を越えて亡命を果たしました。このピクニックの成功こそが、多くの東ドイツ市民がハンガリー経由で西ドイツに脱出し、東西ドイツの間に新しい関係が築かれるきっかけとなりました。

東ドイツの抗議運動

1989年、ベルリンの壁の崩壊のきっかけとなった東ドイツの抗議運動は、平和的な抗議デモとして始まり、後に大規模な政治的変化を引き起こしました。以下に、その主要な出来事と経過を説明します。

プラハの春とペレストロイカの影響

1989年の初め、ソビエト連邦のリーダーであるミハイル・ゴルバチョフの「ペレストロイカ」(経済改革)政策が、東ヨーロッパ諸国で政治的変革を奨励しました。また、チェコスロバキアで1968年に発生した「プラハの春」の出来事が記憶され、これに刺激を受けた市民が東ドイツでの抗議を開始しました。

10月9日の抗議デモ

1989年10月9日、東ベルリンで平和的な抗議デモが始まりました。最初は抗議者は平和的な集会を行い、自由な選挙と民主的な改革を要求しました。しかし、デモは急速に規模を拡大し、何千人もの市民が参加しました。

レフ・ヴァレンサの演説

10月9日の夜、ポーランドの連帯運動の指導者であるレフ・ヴァレンサが東ベルリンで演説を行い、抗議者に支持を表明しました。彼の訪問は抗議運動にさらなる勇気と動機づけを提供しました。

11月4日の大規模なデモ

1989年11月4日、東ベルリンで大規模なデモが行われました。何十万人もの市民が集まり、政府に対する圧力を高めました。デモ隊は「我々は民主主義を求めます!」と叫び、政治的自由と民主的な改革を訴えました。

東ドイツ政府の誤報

1989年11月9日、東ドイツ政府は誤って、ベルリンの壁の通行制限を緩和する発表を行いました。この出来事はベルリンの壁の崩壊の始まりとなりました。

社会主義統一党のスポークスマンの勘違い

ギュンター・シャボフスキーはドイツ社会主義統一党(SED)の政治局員・ベルリン地区委員会第一書記を務めました。

そしてベルリンの壁の崩壊のきっかけになったのが彼の「勘違い」でした。

ギュンター・シャボフスキーの誤った発表

ベルリンの壁の崩壊におけるギュンター・シャボフスキーの誤った発表は、重要な出来事でした。彼は東ベルリンの社会主義統一党のスポークスマンで、1989年11月9日に行った記者会見で誤った情報を発表してしまいました。

記者会見の背景

1989年11月9日、ベルリンの壁に関する状況が緊迫していました。ソ連のペレストロイカ政策や抗議デモが東ドイツで盛んに行われており、東ベルリンの社会主義統一党は市民の不満に対処する必要がありました。

誤った情報の発表

シャボフスキーは、記者会見で新たな渡航規則を発表しましたが、その情報は不完全なものでした。彼は記者から壁の開放に関する質問を受け、規則の実施時期について明確な指示を受けていなかったため、混乱していました。

壁の通行の解釈

記者からの質問に答える中で、シャボフスキーは壁の通行に関する新しい規則は「遅滞なく」「即座に」発効し、「各国民が自由に通過することができる」と述べました。そして出国規制の緩和について「すべての国境通過点から出国が認められる」と発表し、その国境通過点には「ベルリンの壁を含む」と明言してしまいました。これは誤った発表であり、当局の混乱ぶりを反映したものでした。

ベルリンの壁崩壊の瞬間

シャボフスキーの勘違いによる誤った発表がきっかけとなり、ついにベルリンの壁が崩壊する瞬間が訪れることになりました。

1989年11月9日の出来事

1989年11月9日、ベルリンの壁が崩壊した瞬間は、歴史的な瞬間でした。その出来事の詳細な経過を説明します。

市民の反応

シャボフスキーの発表はテレビで中継され、東ベルリンの市民に大きな混乱を引き起こしました。多くの市民は急いでベルリンの壁のチェックポイントに向かい、パスポートやビザなしに壁を越えようとしました。人々は喜び、驚き、興奮し、ベルリンの壁は大勢の市民であふれ返りました。

チェックポイント・チャーリー

チェックポイント・チャーリー(Checkpoint Charlie)として知られる壁の通行ポイントは、市民が大挙して押しかけ、大混乱に見舞われました。市民は壁を乗り越えて西ベルリンに入り、西ベルリン側の市民も東ベルリンに入りました。

壁の崩壊と歓喜

ベルリンの壁は、興奮し喚起した市民や兵士によって破壊される運命でした。ハンマーやノミなどの道具を使い、人々は壁の一部を壊し始め、その後、ベルリンの壁の他の部分も壊されました。市民は気炎を上げ、お互いに抱擁し、ワインやシャンパンで共に祝いました。ベルリンの壁が崩壊し、東西ベルリンが再びつながりました。

ベルリンの壁崩壊の影響

ベルリンの壁の崩壊は、冷戦の終結とヨーロッパにおける政治的・経済的変化を推し進める重要な出来事でした。

東西ドイツの再統一

ベルリンの壁が崩壊した後、東西ドイツの再統一は歴史的な出来事として1989年から1990年にかけて実現しました。

以下に、その統一プロセスの主要なステップをわかりやすく説明します。

1989年11月9日ベルリンの壁崩壊

ベルリンの壁が崩壊した日で、これが再統一プロセスの最初のステップとなりました。市民が壁を乗り越え、東西ベルリンで祝賀活動が始まりました。

国境の開放と混乱

ベルリンの壁崩壊に続いて、東西ドイツの国境も開放されました。東ドイツ市民は西ドイツ側に移動し、東西ベルリンで歓迎されました。しかし、国内外の市民の大量移動により、東ドイツの社会的経済的問題が浮き彫りになりました。

東ドイツでの政治的変化

東ドイツでは、東ドイツ社会主義統一党(SED)の政府が崩壊し、新しい政府の形成が進行しました。さらに、自由選挙の実施が計画され、民主化が進められました。

国際的な合意

東西ドイツの再統一に関しては、国際的な合意も重要でした。特に、ソビエト連邦と西側諸国との交渉が行われ、東西ドイツの統一に対する支持が確保されました。

東西ドイツの統一条約

1990年3月18日、東西ドイツの統一に関する具体的な合意である「統一条約」が締結されました。この条約により、東西ドイツの統一が正式に確認され、新たなドイツ連邦共和国(ドイツ統一共和国)が創設されました。

東西ドイツの統一

最終的に、1990年10月3日に正式な再統一が実現しました。この日は「ドイツ再統一の日」として祝われ、ドイツ連邦共和国が正式に一つの国家として再統一しました。

冷戦の終結

冷戦の終結は、世界の政治的地図を変え、ヨーロッパの統合や新しい国際秩序の構築につながりました。これは国際政治における歴史的な出来事であり、平和的な共存や協力の時代の始まりを示しています。

改革政策とゴルバチョフ

冷戦の終結のプロセスは、ソ連のリーダー、ミハイル・ゴルバチョフが1980年代に導入した改革政策によって加速しました。彼の政策は「ペレストロイカ」(経済改革)と「グラスノスチ」(情報公開)を含み、政治的な自由や市場経済の原理を導入しました。

東欧諸国の変革

ベルリンの壁崩壊前に、東欧諸国で抗議運動や政治的変革が広がりました。ポーランドの連帯運動やチェコスロバキアの「ビロード革命」など、これらの運動は共産主義政権に対する抵抗を象徴し、冷戦の終焉への道を切り開きました。

ハンガリーの国境開放

1989年、ハンガリー政府はオーストリアとの国境を開放し、東ドイツ市民に西側への逃亡の機会を提供しました。この決定は東ヨーロッパ諸国における政治的変化を加速させました。

ソ連の姿勢変化

ゴルバチョフはソ連の対外政策においても変革を推進し、東西冷戦の敵対的な姿勢を和らげました。彼は核軍縮交渉や東西ドイツの統一に対する柔軟な姿勢を示しました。

冷戦の終了

このような要因が結集し、冷戦の終結が訪れました。1989年から1991年にかけて、東西間の敵対関係は段階的に和らぎ、ソビエト連邦の崩壊をもたらし、冷戦は終了しました。

ワルシャワ条約機構の解体

東欧諸国での政治的変革と冷戦の終結に伴い、ワルシャワ条約機構が解体されました。これにより、東西対立の象徴である組織が崩壊しました。

まとめ

ベルリンの壁崩壊は、自由と平和の勝利を象徴する歴史的な出来事でした。

冷戦の終焉と共産主義体制の崩壊は、個人の自由と国際的な和平に大きな希望をもたらしました。市民の抗議と平和的な運動が共産主義の圧制から人々を開放し、ベルリンの壁が崩壊したことによって、人権と民主主義の勝利がもたらされました。さらに、国際的な協力と対話の大切さを世界に示し、新たな世界秩序の構築に貢献したとも言えます。

ベルリンの壁の崩壊は、自由と平和の勝利の象徴であり、1つの世界が統一と共存の理念に向かう新たな時代が幕を開けた瞬間でした。

壁が崩壊したことで、冷戦が終わり、東欧全域が民主化したのですね。

そうですね。ちなみに壁崩壊の当日、偶然にもダライ・ラマ14世がベルリンを訪れていて、歴史的瞬間を写真に収めたそうですよ。