チエコさん

チエコさん石油は私たちの生活に身近なものですが、知らないことも多いですね。

この記事では石油の起源やでき方など、

色々なトピックを取り上げて説明します。

石油の起源と成り立ち

石油の起源とその成り立ちについては、いくつかの説があります。以下で説明します。

物起源説と無機起源説

石油の起源に関しては、一般的に2つの主要な理論があります。「生物起源説」と「無機起源説」です。

生物起源説

生物起源説は、石油が生物の残骸や植物の堆積物など有機物から形成されたという理論です。

数百万年から数千万年の間、地下で有機物が高圧と高温の条件下で分解され、石油や天然ガスなどの炭化水素が形成されました。このプロセスは、古代の海洋生物や植物が地殻変動や地質的なプロセスによって埋没し、圧力と温度の影響を受けた結果です。

生物起源説は、地質学的な証拠や化学的な分析から支持されています。

無機起源説

無機起源説は、石油が生物由来ではなく、地球内部の地球マントルなどから無機的なプロセスによって生成されたという理論です。

この説では、高温と高圧の条件下で地球内部の有機物が炭化水素へと変化すると考えられています。これらの炭化水素が地殻に浸透し、石油や天然ガスを形成するとされています。ただし、この理論は比較的新しく、生物起源説よりも証拠が少ないため、科学的なコンセンサスは得られていません。

石油の起源に関する研究は続いており、両方の理論に対する新しい証拠が得られる可能性があります。

ケロジェン根源説

「ケロジェン根源説」とは、石油や天然ガスが地下で形成される過程で、有機物の初期段階であるケロジェンが重要な役割を果たすとする理論です。

ケロジェンとは

ケロジェンは、機物の初期段階であり、植物や微生物の残骸、海洋生物の生物マットなどから形成されます。地下深くで高圧と高温の条件下に置かれると、ケロジェンは熱変性(熱分解)を経て、炭化水素やその他の化合物に変化します。

ケロジェン根源説のプロセス

地下深くで、ケロジェンはさらなる圧力と温度の影響を受け、石油や天然ガスの前駆物質となります。ケロジェンが十分に熱分解されると、炭化水素が生成されます。

これらの炭化水素は地層内で移動し、収斂(しゅうれん)や閉塞された地層の隙間に蓄積します。長い年月をかけて、この炭化水素が地下で蓄積され、石油や天然ガスの主要な源となります。

ケロジェン根源説が支持される理由

ケロジェン根源説は、地質学的な証拠や化学的な分析から支持されています。特に、地層内のケロジェンの存在やその熱変性の過程が観察され、この理論を裏付ける証拠となっています。

石油や天然ガスの形成過程は複雑であり、ケロジェン根源説はその一部分を説明するものですが、地球の地質学的なプロセスにおいて重要な要素であるとされています。

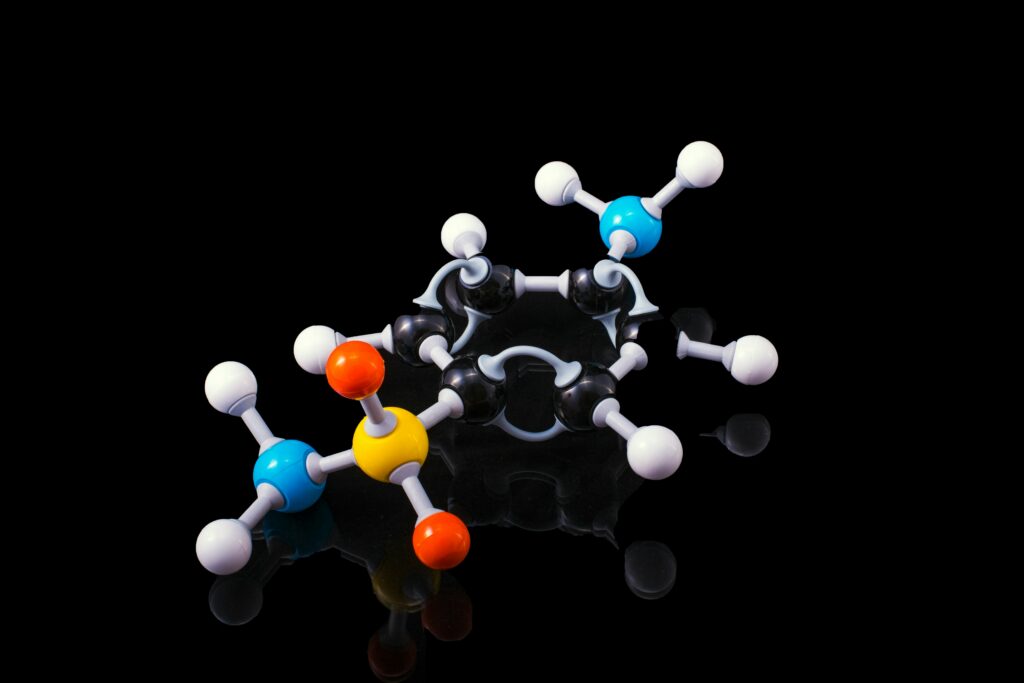

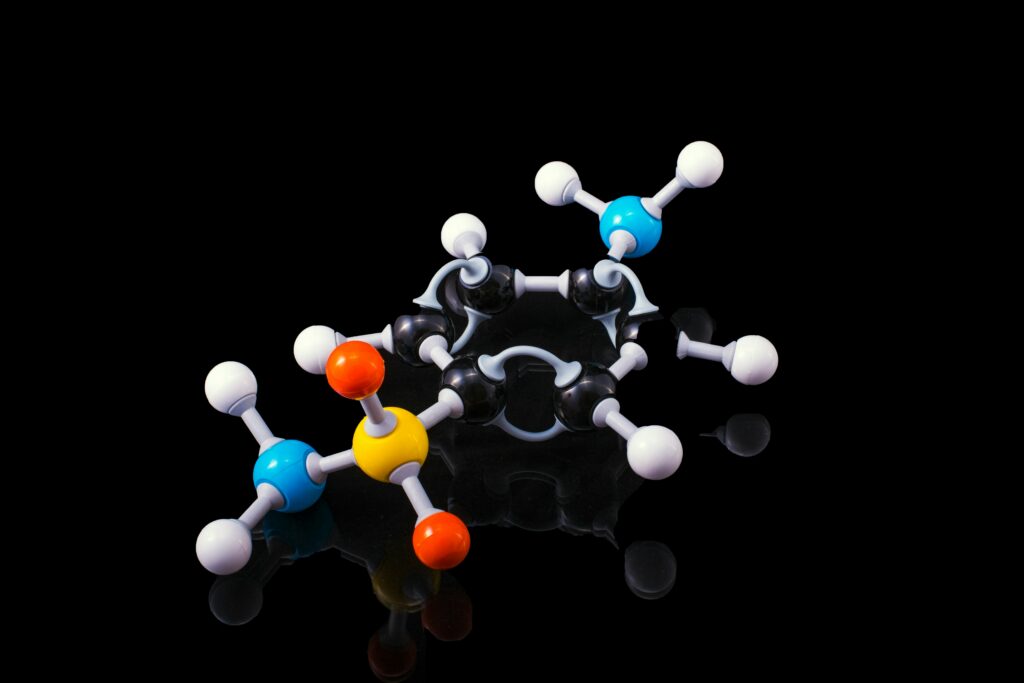

石油の主な成分

石油は主に、炭素と水素の化合物から構成されます。以下で詳しく説明します。

炭素と水素の化合物

石油は、炭素と水素の化合物で構成されています。

石油の主成分が炭化水素である理由は、石油が古代の有機物から形成される過程で、主に炭素と水素から構成される有機化合物が圧力と温度の影響を受けて変化し、炭化水素が主要な成分として生成されるからです。有機物が地下で長い期間圧力や温度に晒されると、炭素と水素が結合し、炭化水素として石油を形成します。

炭化水素は、石油が液体からガスや固体に変化する温度や圧力条件に応じてさまざまな形態を取ることができるため、石油はその成分である炭化水素の種類や割合によって異なる性質を示します。例えば、アルカン、アルケン、アルキンなどの異なる炭化水素は、それぞれ異なる燃焼特性や化学的な性質を持っています。

また、その他の石油の成分として、硫黄化合物、窒素化合物、酸素化合物などがありますが、これらの成分は一般に石油の全体的な組成には影響を与えません。

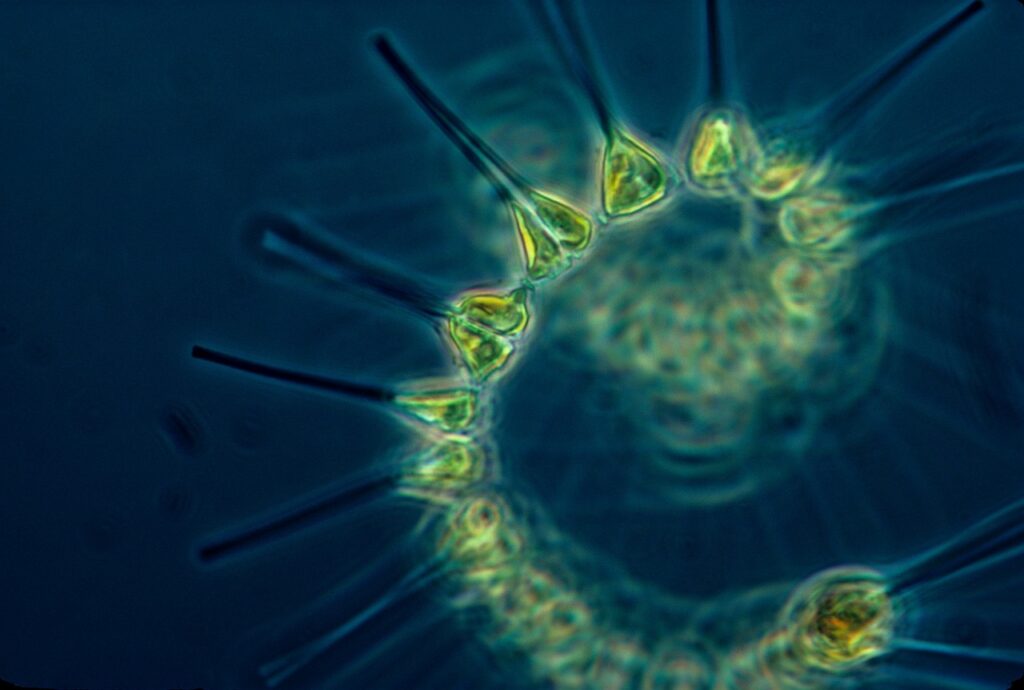

プランクトンと石油の関係

石油形成のプロセスには、プランクトンが大きなな役割を果たしています。

プランクトンの死骸と石油の形成過程

石油の形成過程において、プランクトンの死骸が重要な役割を果たします。プランクトンが石油の形成過程に与える影響を、順を追って解説します。

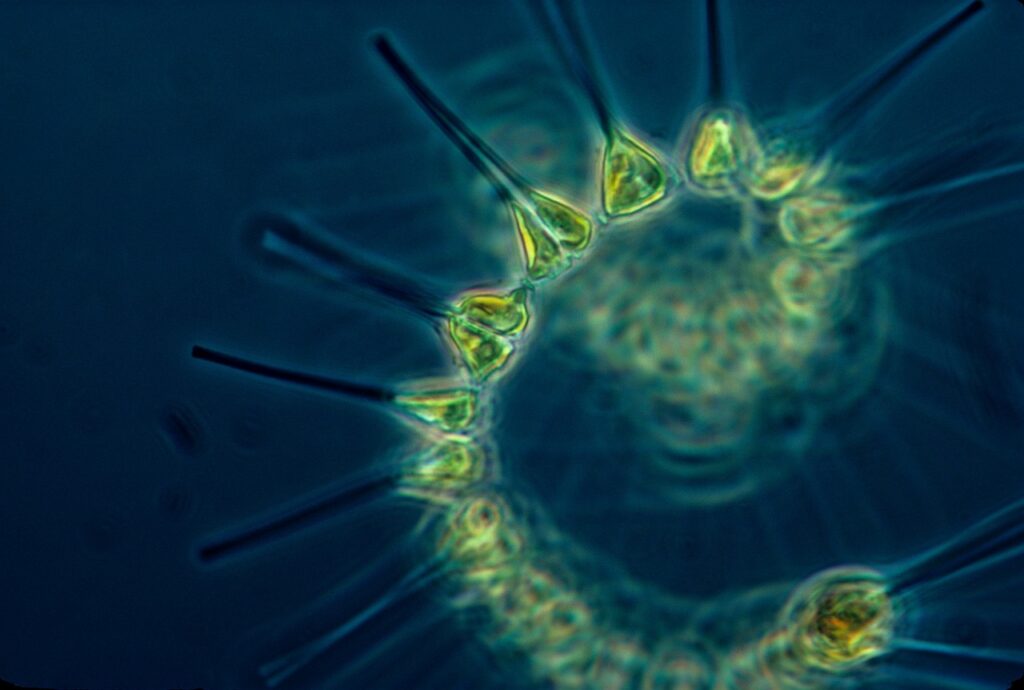

海洋に生息する微小な生物であるプランクトンは、海中で生活し、成長します。プランクトンが死亡すると、その死骸や残骸が海底に沈殿します。このプランクトンの死骸は、海底の堆積物と混ざり合い、堆積物層を形成します。

プランクトンの死骸や他の有機物が堆積すると、地層内で高圧と高温の環境下で閉じ込められます。この堆積物層は時間の経過とともに地層化し、プランクトンの残骸が圧力によって圧縮されます。

圧力と高温の影響を受けることで、プランクトンの残骸は熱分解されます。この過程で、有機物は炭化水素(石油や天然ガスの前駆物質)に変化します。プランクトンの残骸から生成される炭化水素は、地層内で蓄積され、石油や天然ガスの主要な源となります。

長い年月をかけて、炭化水素が地層内で蓄積し、石油として抽出されるようになります。地下深くで形成された石油は、地下の岩盤や地層に閉じ込められ、採掘や生産プロセスによって地上に取り出されます。

プランクトンの種類と化石燃料形成への影響

プランクトンは、海洋や淡水で見られる微小な生物の総称です。その中には植物プランクトンと動物プランクトンの両方が含まれます。これらのプランクトンが石油や他の化石燃料の形成に与える影響は大きく、以下に詳しく説明します。

植物プランクトン

植物プランクトンは、光合成によって生産される植物で、主に浮遊植物です。植物プランクトンの主要な種類には、ディアトムや藻類などがあり、これらの植物プランクトンが死亡すると、その残骸は海底に沈殿します。

海底での圧力や高温の影響を受けると、これらの植物プランクトンの残骸は石油や天然ガスの前駆物質である有機物に変化します。

動物プランクトン

動物プランクトンは、海洋や淡水で見られる微小な動物です。主な動物プランクトンには、カイアシ類やクラゲなどが含まれます。これらの動物プランクトンが死亡すると、その残骸も海底に沈殿します。

植物プランクトンと同様に、海底での圧力と高温の影響を受けると、動物プランクトンの残骸も有機物に変化し、石油や天然ガスの形成に寄与します。

石炭と石油の違い

ここでは石炭と石油の違いを説明します。簡潔に言えば、石炭は植物の残骸から形成され、主に炭素から成ります。

一方、石油は海洋生物の残骸から形成され、主に炭化水素から成ります。

成分と生成過程の違い

ここでは生成過程と用途から、石炭と石油の違いを説明します。

石炭の成分と生成過程

石炭は主に植物の残骸から形成されます。植物が死んで土中に埋まると、酸素が不足した状況で分解されずに残り、徐々に堆積していきます。この堆積物は圧力や時間の経過によって炭化し、石炭として知られる黒色の堅い物質となります。石炭の主要成分は炭素であり、水素、酸素、窒素などの他の元素も含まれますが、炭素が最も豊富です。

石油の成分と生成過程

石油は主に海洋生物の残骸から形成されます。これらの生物が海底に沈み、圧力と熱の影響を受けることで有機物が分解され、石油とガスに変化します。石油は地下で岩層に閉じ込められ、地下数千メートルの深さに存在します。石油は主に炭化水素から成り、これには炭素と水素が含まれます。ただし、石油の組成は地域によって異なります。

化石燃料としての利用

石炭と石油は、化石燃料として広く利用されていますが、異なる方法で使用されています。

石炭の用途

石炭は主に発電所での電力生産に使用されます。石炭を燃焼させて熱を発生させ、それによって水を蒸気に変え、タービンを回して発電します。このプロセスは石炭火力発電と呼ばれ、世界中で広く採用されています。また、一部の産業では石炭が原料として使用され、鉄鋼やセメントなどの製造に利用されます。

石油の用途

石油はさまざまな用途に使われています。最も一般的な用途は交通機関の燃料です。自動車、航空機、船舶など、多くの乗り物が石油製品を燃料として使用しています。また石油は、化学工業の原料としても利用されます。プラスチック、肥料、医薬品、合成繊維など、さまざまな製品が石油由来の原料を含んでいます。

石油の採取とその影響

石油の採取には、環境への影響を最小限に抑えるための技術や規制が必要ですが、依然として環境問題に関連するリスクが存在します。

石油の主な採取地

石油の主な採取地は世界中に広がっていますが、いくつかの主要な地域があります。

中東地域

サウジアラビア、イラン、イラクなどが主要な石油産出国として知られています。中東地域は世界の石油供給の中心地の1つです。

北アメリカ

アメリカ合衆国、カナダ、メキシコなどが石油の主要産出国です。特に、アメリカのテキサス州や北部の州々は、豊富な石油埋蔵量を持っています。

ロシア

ロシアは世界有数の石油産出国であり、シベリア地域などに多くの石油田が存在します。

アフリカ

ナイジェリア、アンゴラ、リビアなどが石油の主要産出国です。

石油の採取による環境への影響

石油の採取には、環境へのさまざまな影響があります。主な影響としては以下が挙げられます。

地表や海底の破壊

石油を掘削するためには、地表や海底を掘削する必要があります。大規模な掘削により、生態系や海洋生物の生息地が破壊される可能性があります。

水質汚染

石油の採取や輸送過程で、事故や漏れが発生すると、周辺の水域が汚染されます。水質汚染は、海洋生物や水生生態系に深刻な影響を与えることがあります。

大気汚染

石油の採取や精製過程では、大気中に有害な排出物が放出されることがあります。有害な排出物は、深刻な大気汚染や地球温暖化などの問題の原因になります。

日本における石油の輸入状況

日本は石油をほとんど輸入しており、国内の需要を賄うために大量の石油を輸入しています。

日本の石油輸入は、主に中東地域から行われています。特にサウジアラビアやアラブ首長国連邦などが主要な供給国です。他にも、ロシアやアジア太平洋地域からの輸入も行われています。

石油は日本のエネルギー需要の中核を占めており、主に交通機関や産業用エネルギー、発電所の燃料として使用されています。日本の石油需要は常に高い水準を保っており、輸入に頼る必要があります。

石油輸入は日本のエネルギー安全保障上の重要な課題でもあり、国内の需要に対する安定的な供給を確保するために、政府や企業は国際的なエネルギー市場の動向を注視しています。

未来への課題

石油資源の枯渇は、エネルギー安全保障や環境問題にも関連する重要な課題です。持続可能なエネルギー体制の構築や、資源の効率的な利用が、未来の課題に対処するための重要な手段となります。

石油資源の枯渇問題

石油資源の枯渇は、人類が直面する重要な課題の1つです。これに対処するためには、いくつかの観点からアプローチすることが必要です。

エネルギー源の多様化

石油に依存せず、再生可能エネルギー源や清潔なエネルギー技術への移行が重要です。太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーは、持続可能で環境にやさしい代替エネルギー源として広く利用されています。

エネルギー効率の向上

エネルギーの効率的な利用や省エネルギー技術の開発・普及により、石油の使用量を減らすことが重要です。効率的な車両や建物、産業プロセスの設計や運用が、エネルギー消費を最小限に抑えるのに役立ちます。

新技術の開発

代替エネルギー源の開発や、石油代替品の研究開発が重要です。バイオ燃料、水素、電気車などの技術が、石油に代わるエネルギー源として注目されています。

持続可能な生活様式の促進

持続可能な生活様式の推進により、エネルギー消費の削減や資源の有効活用が実現されます。循環型経済やリサイクル、地域社会のエネルギー自給自足などが、石油資源の枯渇問題に対する解決策として考えられます。

新型燃料の可能性

石油の枯渇問題に対処するために、新型燃料の開発が重要な役割を果たす可能性があります。ここでいくつかの代替燃料の例を挙げてみましょう。

再生可能エネルギー

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、環境にやさしく、枯渇のリスクが低いエネルギー源です。これらのエネルギー源は持続可能であり、将来のエネルギー需要を満たすための有望な選択肢です。

バイオ燃料

バイオマス由来の燃料、例えばエタノールやバイオディーゼルは、石油に代わるエネルギー源として注目されています。バイオ燃料は再生可能な原料から作られるため、石油と比較して環境への影響が低く、かつ持続可能なエネルギー供給を実現できる可能性があります。

水素燃料

水素はクリーンで効率的なエネルギー源として注目されており、燃料電池車や水素燃料を利用した発電など、さまざまな分野で利用されています。水素は豊富に存在し、燃焼時に排出されるのは水蒸気のみなので、環境に優しいエネルギー源として期待されています。

まとめ

石油は地球の深部で何百万年もの歳月をかけて形成された貴重なエネルギー源です。その誕生は地球の歴史と密接に関わっており、人類の文明や産業の発展に大きな影響を与えてきました。

しかし、石油の採取や使用には環境への影響も大きく、持続可能なエネルギーの探求がますます重要になっています。

未来に向けて、再生可能エネルギーやクリーンテクノロジーの開発が不可欠であり、地球と人類の未来のために取り組むべき課題と言えるでしょう。

私はずっと石油は恐竜の死骸からできるものだとばかり考えていました。

石油の起源には諸説あって1つに決めることはできません。

今後は石油の環境への影響を考慮して、クリーンなエネルギー開発を進める必要がありますね。