チエコさん

チエコさんES細胞とiPS細胞の働きには、どのような違いがあるのでしょうか?

どちらも「幹細胞」と呼ばれるもので、この細胞のおかげで私たちの体は新しい細胞を再生産して補充できるのです。

ES細胞とiPS細胞の概要

ES細胞(胚性幹細胞)とiPS細胞(多能性幹細胞)は、両方とも特殊なタイプの細胞で、医学や研究分野で革新的な可能性を秘めています。

ES細胞(胚性幹細胞)

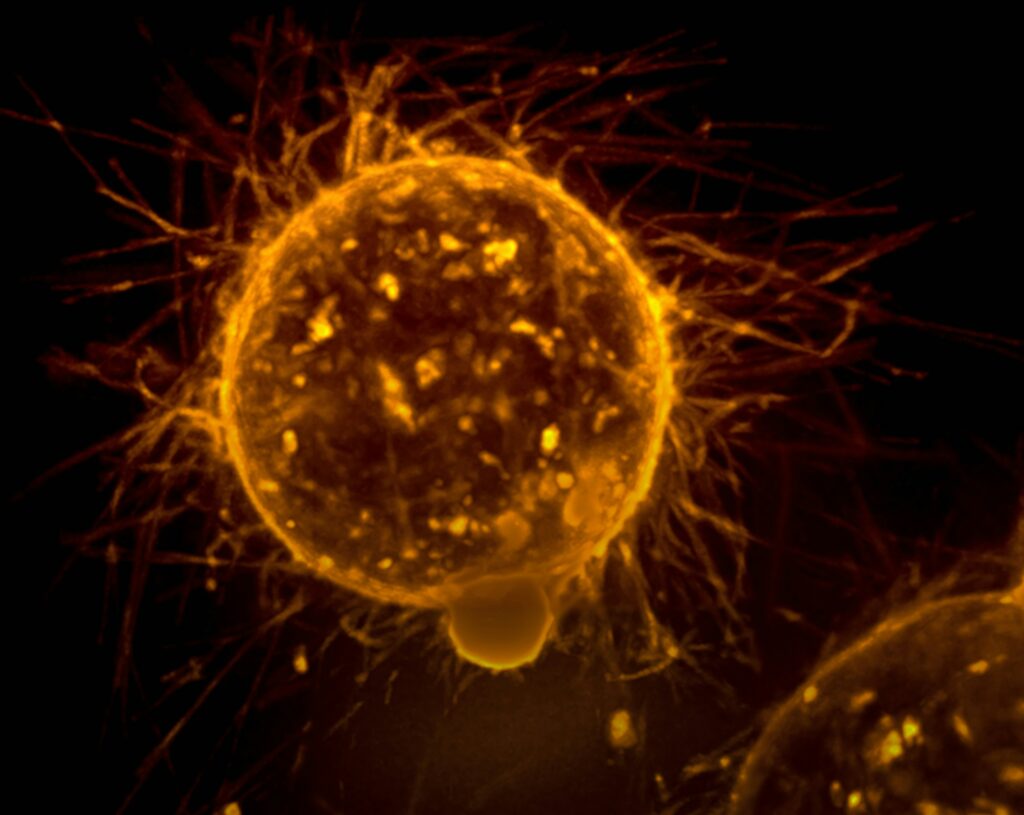

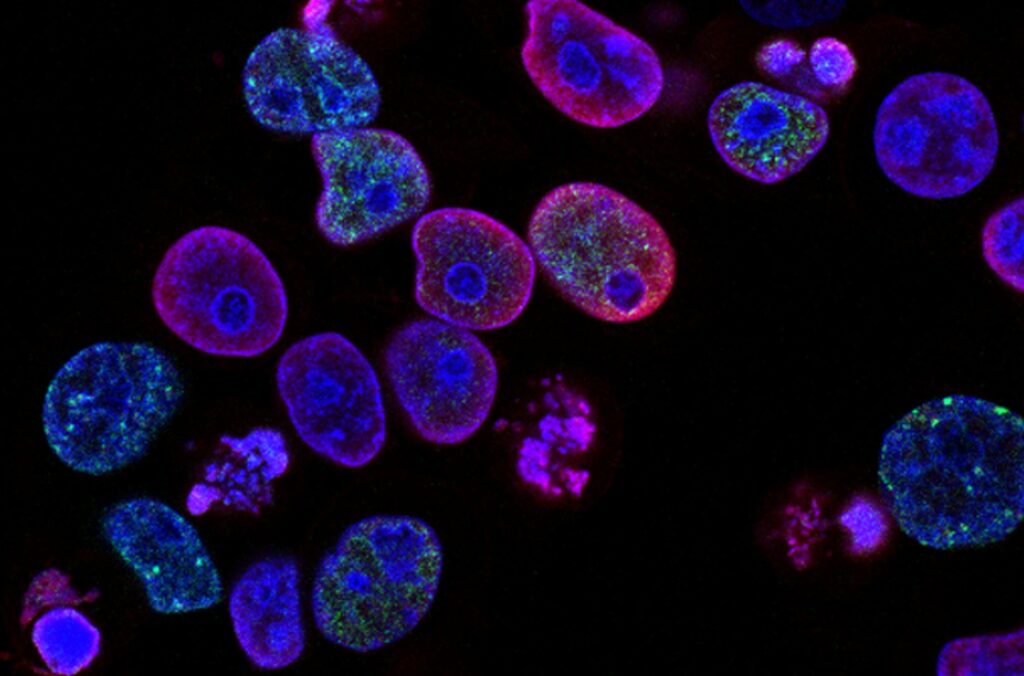

胚性幹細胞は胚の初期段階から取り出される細胞で、胎児のあらゆる細胞や組織を形成する能力を持っています。これらの細胞は通常、体外受精後に形成された初期の胚から採取されます。ES細胞は多能性を持ち、様々な種類の細胞に分化することができます。そのため、再生医療や細胞治療の研究において、新しい治療法や組織の再生に活用される可能性があります。

iPS細胞(人工多能性幹細胞)

iPS細胞は人工的に作られた多能性幹細胞であり、体細胞(皮膚細胞など)から再プログラムされた細胞です。これらの細胞は通常、特定の遺伝子や蛋白質を導入することによって、幹細胞の特性を持つように再プログラムされます。iPS細胞はES細胞と同様に多様な細胞型に分化する能力を持ち、患者自身の細胞から作られるため、移植時の排斥反応のリスクを減らすことができる可能性があります。

幹細胞とは?

幹細胞は、医学や生物学の分野で様々な研究や治療法の開発に利用されています。

幹細胞の定義と特徴

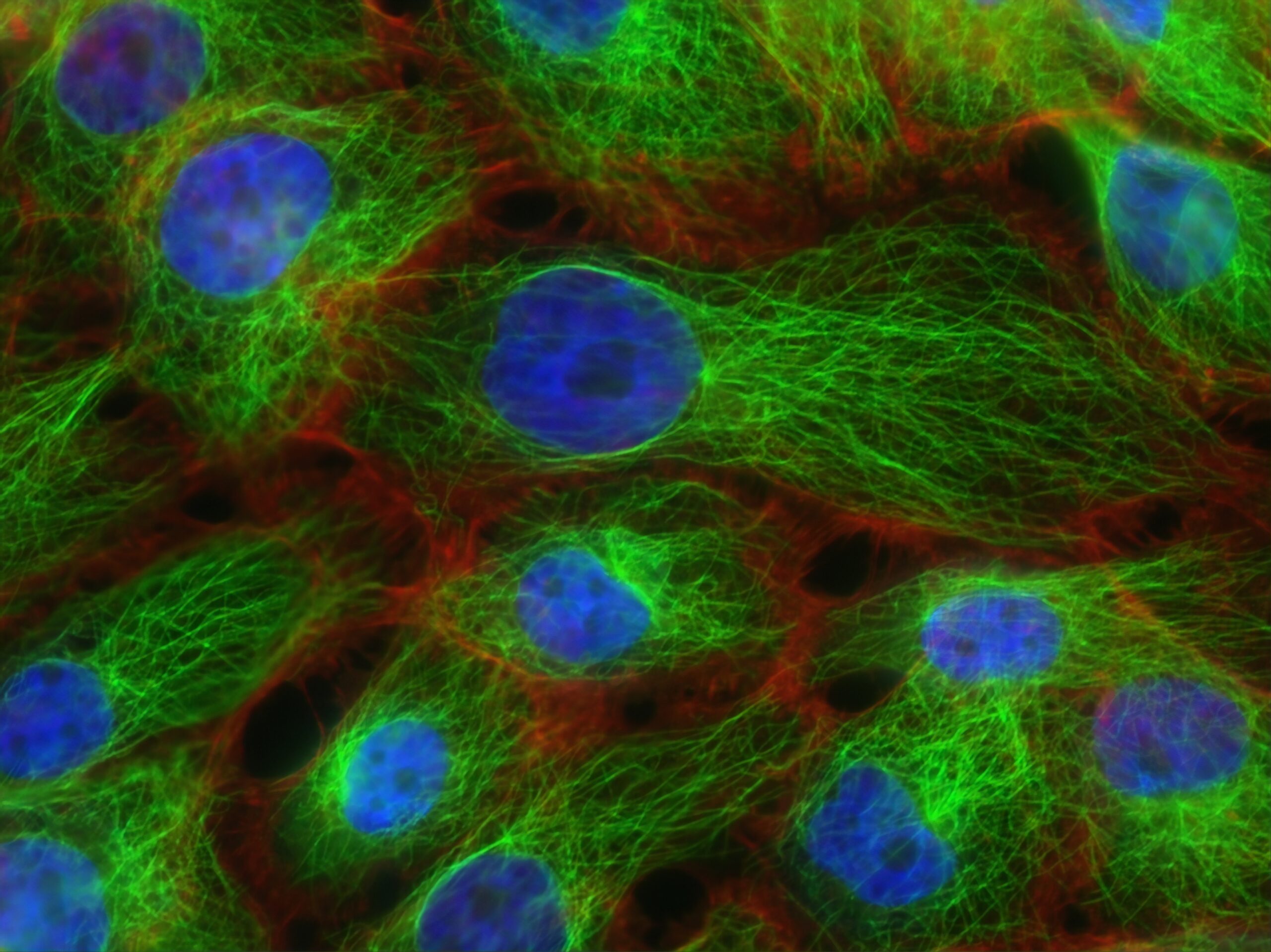

幹細胞は、特定の種類の細胞や組織に分化する能力を持ちながら、同時に自己更新能力も持つ特殊な細胞です。幹細胞にはいくつかの特徴があります。

自己更新能力

幹細胞は自己更新が可能です。つまり、同じ種類の幹細胞として複製される能力があります。この能力により、幹細胞は長期間にわたって存在し続けることができます。

多能性または多分化能力

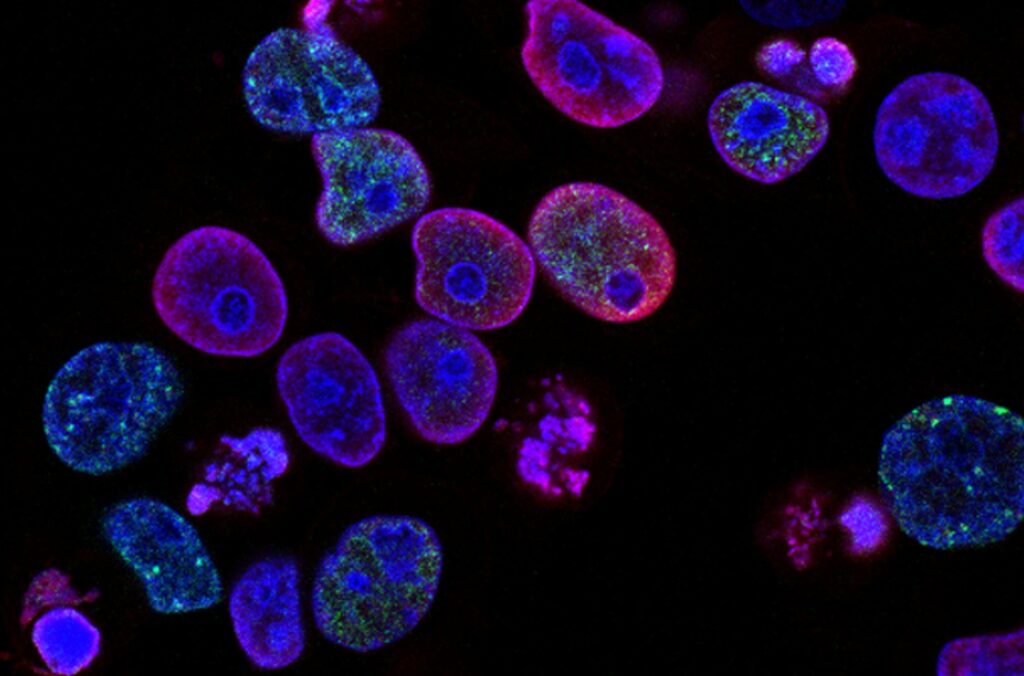

幹細胞は多様な細胞型に分化する能力を持っています。これは多能性と呼ばれ、幹細胞が神経細胞、筋肉細胞、血液細胞など、さまざまな種類の細胞に変化することができることを意味します。

未分化状態

幹細胞は通常、未分化状態で存在します。つまり、特定の器官や組織の特徴を持たず、様々な細胞への分化が可能な状態です。

増殖能力

幹細胞は増殖能力が高いため、1つの幹細胞から大量の細胞が生成されることができます。

一般的な幹細胞の役割

幹細胞は体内で特定の役割を果たすことがあります。それぞれのタイプによって異なる機能がありますが、一般的な幹細胞の役割は次のようなものです。

組織の修復と再生

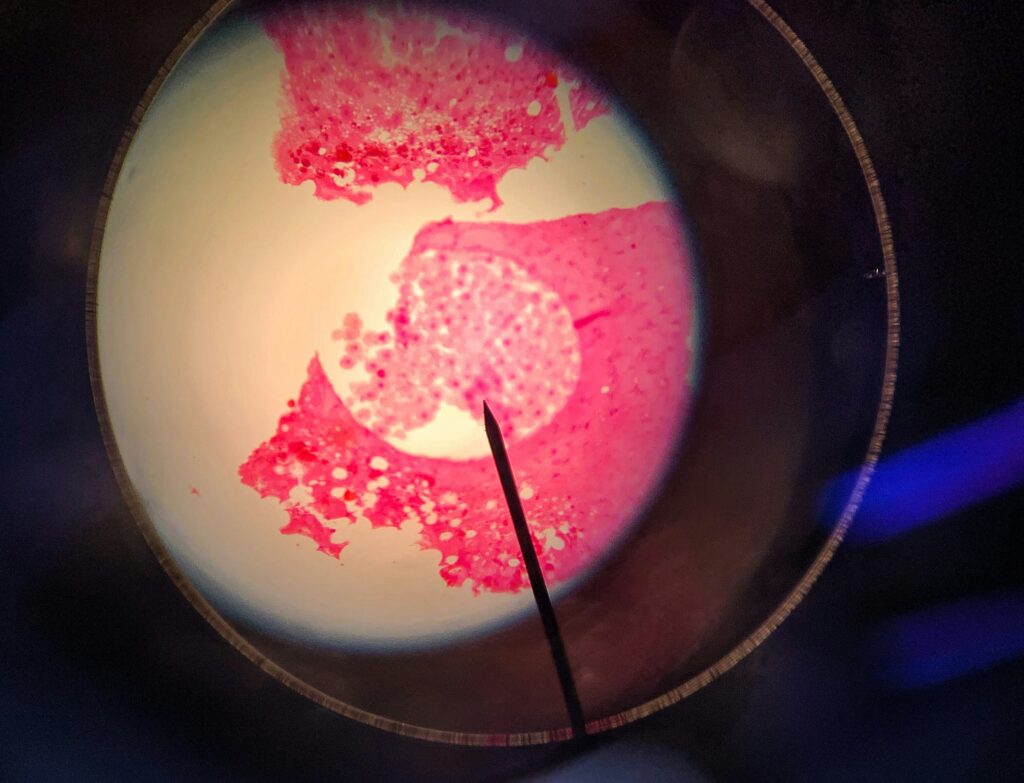

幹細胞は損傷した組織の修復や再生を支援します。例えば、皮膚の傷口や筋肉の損傷など、様々な部位で幹細胞は新しい細胞を生成し、修復を促進します。

免疫系のサポート

幹細胞は免疫系の機能に関与し、炎症の抑制や組織の修復を支援します。結果として、身体が感染や損傷から回復するのを助けます。

新しい細胞の生成

幹細胞は新しい細胞の生成に関与します。例えば、骨髄幹細胞は血液細胞を生産し、これによって体内の新陳代謝を維持します。

治療法の開発

幹細胞は再生医療や細胞治療の分野で活用され、様々な疾患や障害の治療法の開発に役立っています。幹細胞は損傷した組織の再生や異常な細胞の置換に利用される可能性があります。

基礎研究

幹細胞は基礎研究においても重要な役割を果たします。細胞の分化や再プログラミングのメカニズムなど、幹細胞の研究は生物学や医学の進歩に貢献しています。

ES細胞とは?

ES細胞は再生医療や疾患治療の分野において、その多様な能力によって新たな治療法や医療の展開につながる可能性があります。

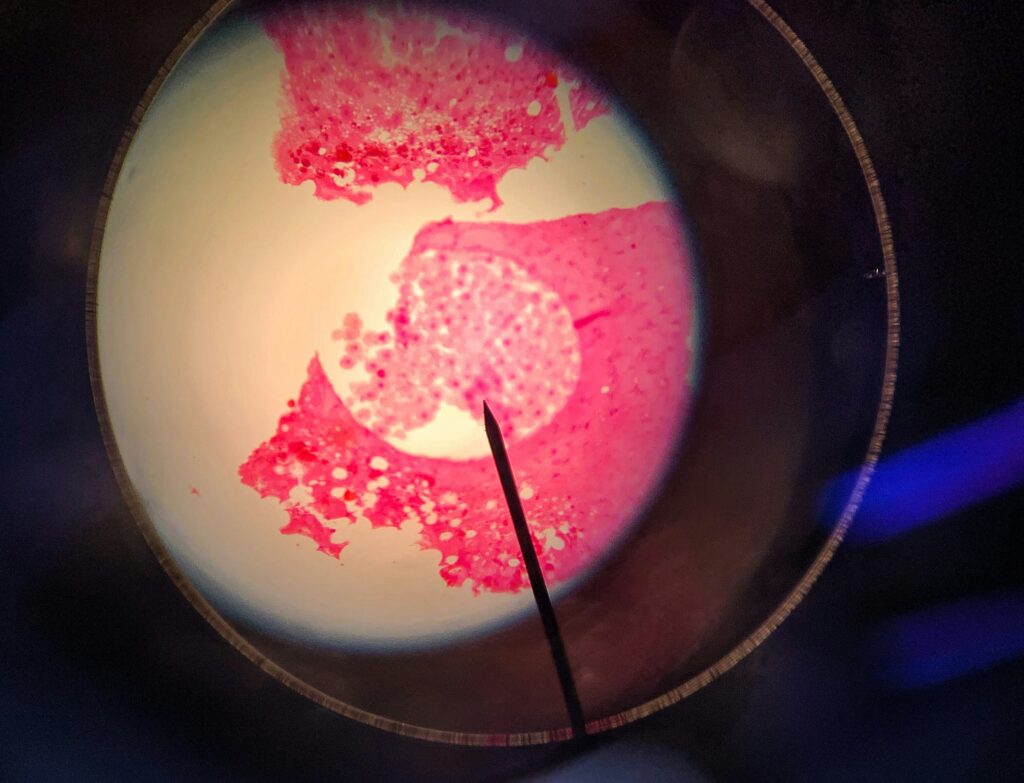

ES細胞の起源と発見

ES細胞の起源と発見に関する歴史は興味深いものです。

1998年、ジェームズ・トムソン(James Thomson)率いる研究チームが、初めてヒトのES細胞の培養に成功しました。この研究はウィスコンシン大学マディソン校で行われ、世界的な注目を集めました。

ES細胞の発見に至るまでの経緯は次のようなものです。

ES細胞の概念は、1970年代から1980年代にかけてマウスの胚からの細胞の分離や培養に関する研究から始まりました。マウスのES細胞が初めて確認され、その多能性が示されました。

その後、トムソンらの研究チームが1998年に、人間の初期胚からES細胞を培養する方法を確立しました。

彼らは受精後5日目から9日目の胚を用いて、内部細胞塊からES細胞を分離・培養する技術を開発しました。

ES細胞の発見は、再生医療や臨床応用の可能性を高めた一方で、倫理的な議論も引き起こしました。胚を使うことが関与するため、その取得に倫理的な問題が生じたり、細胞の使用に対する制限が設けられることもありました。

その後、ES細胞の特性や培養方法の改良が進み、幹細胞研究はさらに進展しました。そして、疾患治療や組織再生などの分野での応用が模索されるようになりました。

ES細胞の発見は、医学や生物学の分野において大きな転換点となり、再生医療や細胞治療などの分野で新たな可能性を切り開くきっかけとなりました。

ES細胞の特徴

ES細胞にはいくつかの特徴があり、様々な利用可能性が探求されています。

多能性(多様な分化能力)

ES細胞は多能性を持ち、さまざまな種類の細胞へと分化する能力があります。神経細胞、筋肉細胞、血液細胞など、多彩な細胞型に変化することが可能です。

自己更新能力

ES細胞は自己更新が可能であり、同じ種類の幹細胞として複製される能力を持っています。このため、長期間にわたって培養が可能です。

治療法の開発

ES細胞は再生医療や細胞治療の分野で利用される可能性があります。損傷した組織や器官の再生、疾患の治療法の開発に応用されることが期待されています。

疾患の研究

ES細胞は疾患の研究にも役立ちます。特定の疾患のメカニズムを理解し、新しい治療法や薬の開発に貢献することができます。

個別治療法

患者固有のES細胞を使用して個別の治療法を開発することも可能です。患者自身の細胞を使うため、拒絶反応のリスクが低減されます。

iPS細胞とは?

iPS細胞の発見は幹細胞研究に革新をもたらし、再生医療や疾患治療の分野での可能性を大きく広げました。

iPS細胞の発見と歴史

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、2006年に京都大学の山中伸弥氏の研究チームによって初めて報告されました。iPS細胞の発見に至るまでの経緯は以下のような流れでした。

胚性幹細胞の研究は有望な可能性を持っていたものの、胚を利用することによる倫理的な問題がありました。また、細胞が異なる個体からであるため、移植時の拒絶反応のリスクも存在しました。

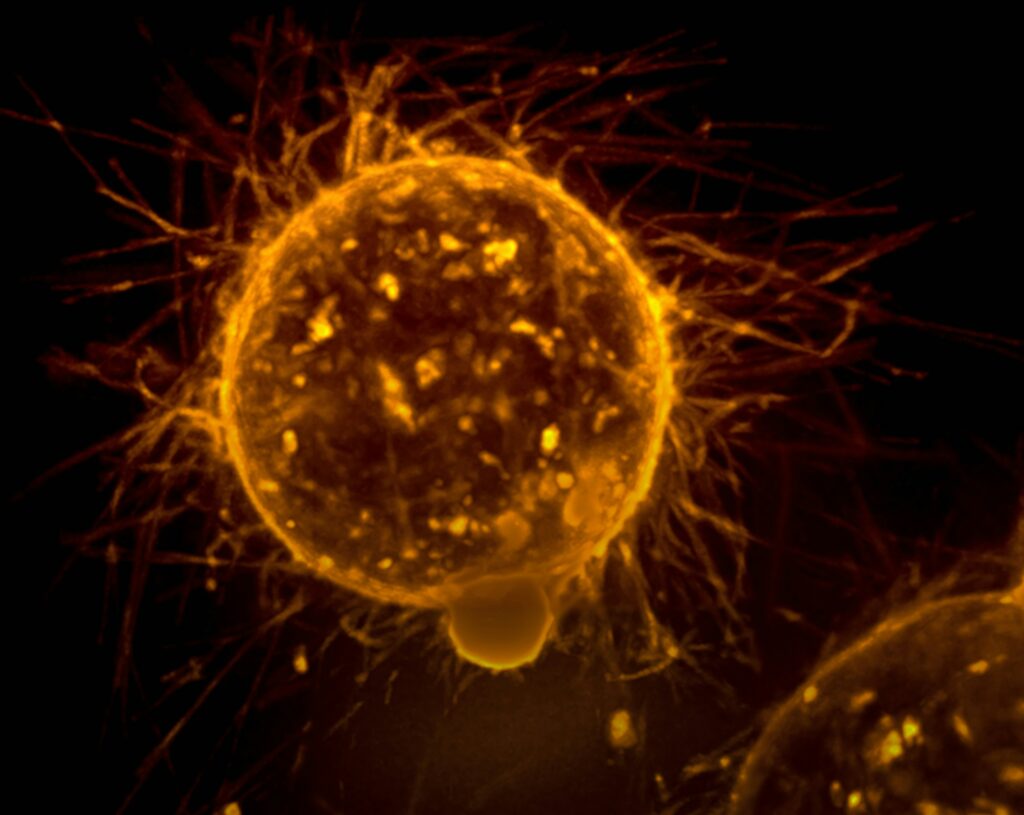

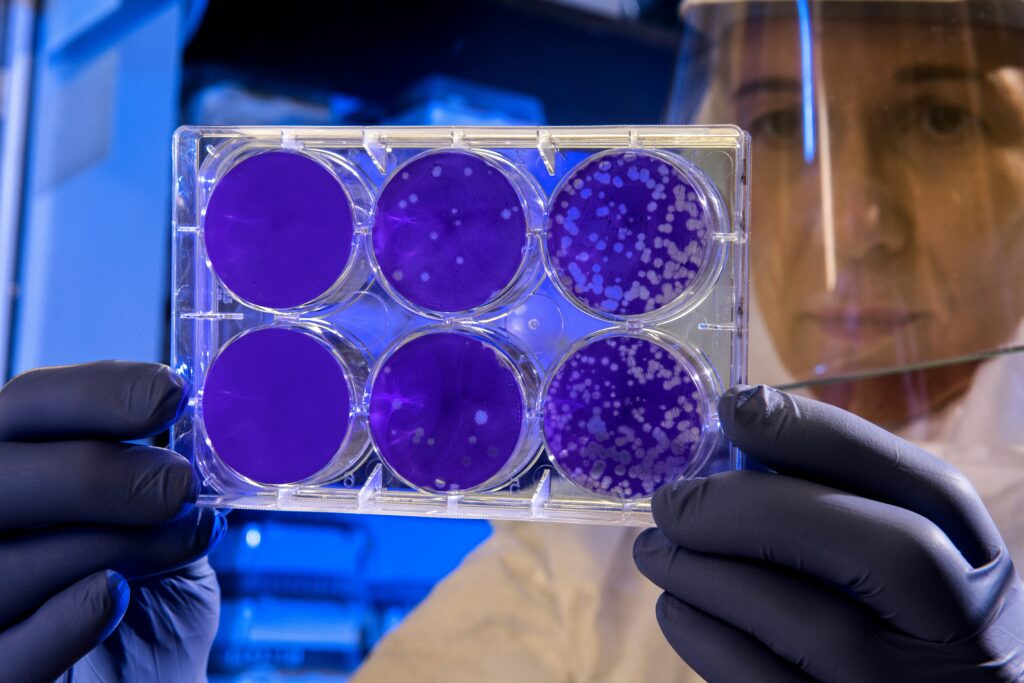

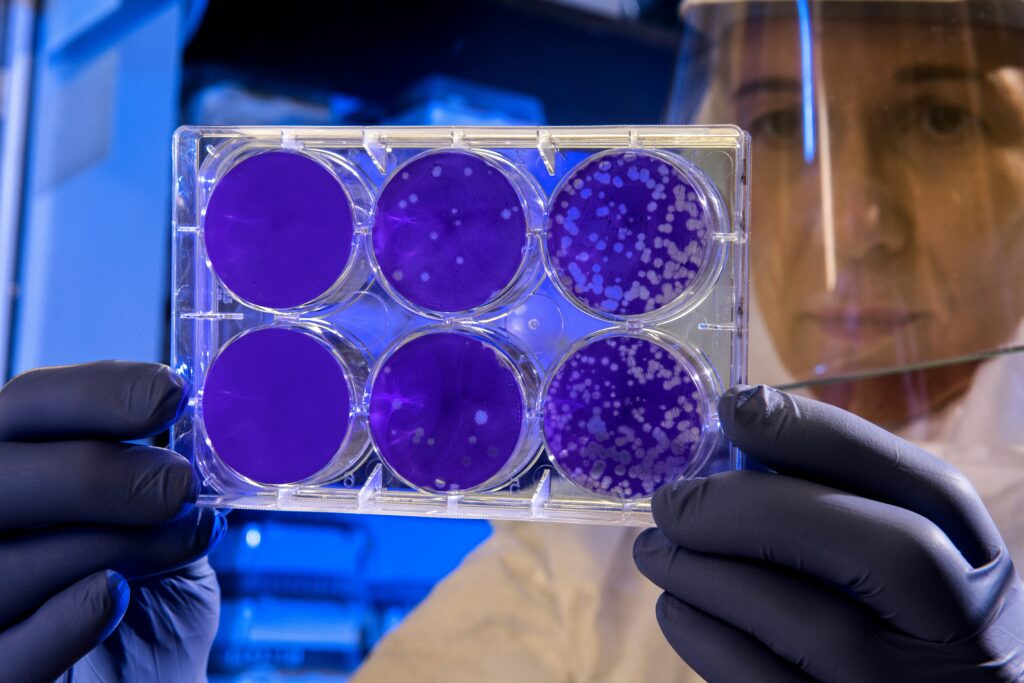

山中伸弥氏の研究チームは、特定の遺伝子を導入することによって、皮膚細胞などの体細胞を多能性を持つ細胞に再プログラムすることができることを発見しました。この過程で、iPS細胞と呼ばれる新しい種類の幹細胞が作成され、これらの細胞は多様な細胞型に分化する能力を持つことが確認されました。

この発見により、胚を使用せずに患者自身の細胞から多能性を持つ幹細胞を作成することが可能となりました。

iPS細胞は、個々の患者の細胞から作られるため、移植時の免疫拒絶反応のリスクが低減され、再生医療や個別治療法の開発に大きな可能性を秘めています。

iPS細胞の特徴と応用範囲

iPS細胞(人工多能性幹細胞)は、特定の遺伝子や蛋白質を導入することで、体細胞(神経、筋肉、内臓などを構成する細胞)を多能性を持つ細胞に再プログラムすることができます。その特徴と応用範囲は以下の通りです。

多能性を持つ細胞の創出

iPS細胞は、再プログラムされた体細胞でありながら、幹細胞と同様の特性を持ちます。すなわち、神経細胞、心臓細胞、筋肉細胞など、多様な細胞型へと分化する能力があります。

患者固有の細胞の利用

患者自身の体細胞からiPS細胞を作成することができるため、移植時の免疫拒絶反応のリスクが低減されます。

個々の患者に適した治療法や細胞治療の開発に向けた新たなアプローチを提供します。

疾患モデルの作成

iPS細胞は、特定の疾患の研究に利用されます。患者固有のiPS細胞を用いて、疾患のメカニズムや治療法の開発に関する研究が行われます。

薬物開発への応用

iPS細胞は、新しい薬物の効果や安全性を評価するためのヒト細胞モデルとしても利用されます。患者固有のiPS細胞を用いて、個々の反応や副作用を評価することが可能です。

再生医療と治療法の開発

iPS細胞は再生医療や個別治療法の開発に大きな可能性を持っています。損傷した組織や臓器の再生、様々な疾患の治療法の開発が期待されています。

ES細胞とiPS細胞の違い

両方の幹細胞は共に多能性を持ち、医学や生物学の分野での革新的な可能性を秘めています。ES細胞は初期胚から取得されるため、倫理的な問題が存在することがありますが、iPS細胞は個々の患者の細胞から作成できるため、その点でより倫理的な側面が考慮されます。

起源と生成方法の相違点

ES細胞(胚性幹細胞)とiPS細胞(人工多能性幹細胞)の生成方法には以下のような相違点があります。

ES細胞の生成方法

ES細胞は、受精後の初期胚から取り出されます。通常、胚盤胞(blastocyst)と呼ばれる初期の胚から内部細胞塊(inner cell mass)を取り出し、これらの細胞からES細胞を培養します。これらの胚は通常、体外受精の過程で作成されます。

iPS細胞の生成方法

iPS細胞は、体細胞から作成されます。特定の遺伝子や蛋白質を導入することにより、体細胞を再プログラムして幹細胞の特性を持つiPS細胞に変換します。この過程で、細胞が胚に戻るわけではなく、体細胞の特性を保ちながら多能性を持つ幹細胞に変化します。

特性や応用における違い

ES細胞とiPS細胞は、それぞれ独自の特性や応用の違いがあります。

ES細胞の特性と応用

ES細胞は初期の胚から取り出される細胞であり、多能性を持っています。神経細胞、筋肉細胞、血液細胞など、さまざまな細胞型へと分化する能力を持っています。

ES細胞は再生医療や組織の再生、疾患の研究などに利用されます。体外で多様な細胞型に分化し、様々な治療法や研究に応用されています。

iPS細胞の特性と応用

iPS細胞は体細胞から再プログラムされた細胞であり、多能性を有しています。ES細胞同様、多様な細胞型に分化することが可能です。

iPS細胞も同様に再生医療や疾患治療の分野で利用されますが、患者自身の細胞から作成できるため、免疫拒絶反応のリスクが低減されます。個別治療法の開発や特定の疾患の研究にも適しています。

ES細胞とiPS細胞の展望

幹細胞技術は、将来的には様々な医療分野で革新的なアプローチをもたらす可能性があります。しかし、倫理的な問題や技術の安全性に関する研究が進行中であり、実用化にはさらなる研究と検証が必要です。

ES細胞とiPS細胞の将来における可能性

ES細胞とiPS細胞は、将来的に医学や研究の様々な分野で革新的な可能性を秘めています。

個別治療法の開発

iPS細胞は患者自身の体細胞から作られるため、個々の遺伝子や特性を反映した細胞を作成できます。個別に適した治療法や薬の開発が可能になります。

再生医療の進化

ES細胞とiPS細胞は、損傷した組織や臓器を修復するために利用されます。心臓や膵臓、神経組織など、再生医療の分野での応用が期待されています。

疾患の理解と治療法の開発

iPS細胞は様々な疾患のモデルとして利用され、その疾患のメカニズムや進行を理解するための貴重なツールとなります。これにより、新しい治療法や薬の開発に役立てられます。

薬物試験の改善

ES細胞やiPS細胞を使った細胞モデルは、新薬の効果や安全性を評価するための優れたプラットフォームとなります。

つまり、動物実験や臨床試験の前に薬の効果や副作用をより正確に予測できるようになります。

まとめ

ES細胞とiPS細胞は、医学と研究の未来における重要な鍵を握っています。

ES細胞は多能性を持ち、損傷した組織の再生や新たな治療法の開発が期待されています。一方、iPS細胞は個々の遺伝子特性を反映し、個別化された治療法の開発に道を開く可能性があります。

これらの細胞は疾患の理解、薬の開発、再生医療の進歩に大きく寄与するでしょう。また幹細胞研究は、個人に合わせた治療法や疾患の新たな理解に革新をもたらし、薬物試験の改善を促進することが見込まれます。

しかし、安全性や倫理的な課題などの障壁も存在しています。将来的にはこれらの課題に対処し、幹細胞研究の進展により、個々に適した治療法や新たな医療アプローチが実現され、医学を新たな段階へと引き上げるでしょう。

幹細胞の研究開発は、再生医療分野において革新的な役割を果たすことが期待されているのですね。

その通りです。ただしヒト胚の作成の問題など倫理的な側面を解決していかなければいけません。