チエコさん

チエコさんクラーク博士の「青年よ大志を抱け」という言葉は、若者に勇気を与えますね。

今日は、その「青年よ大志を抱け」には続きの言葉があったというお話をすることにしましょう。

クラーク博士とは

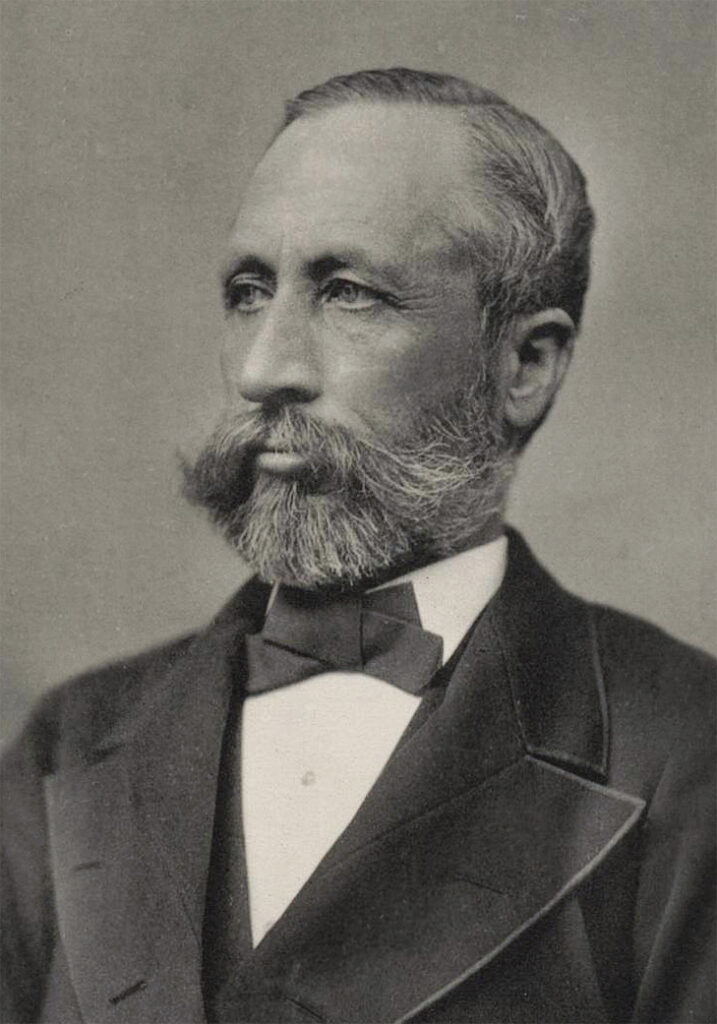

「ウィリアム・S・クラーク 1876年」引用:Wikipedia

ウィリアム・スミス・クラーク(William Smith Clark)は、アメリカの教育者で、化学、植物学、動物学などの教師でした。日本では「クラーク博士」として知られており、札幌農学校(現・北海道大学)の初代教頭を務めました。その名言「青年よ大志を抱け」は、今もなお多くの日本人に親しまれています。

クラーク博士は、1826年、アメリカのマサチューセッツ州に生まれました。アマースト大学を卒業後、ゲッティンゲン大学に留学して化学の博士号を取得しました。その後、アマースト大学で教鞭を執り、農学教育のリーダーとして活躍しました。

明治9年(1876年)、北海道開拓使の要請を受けて札幌農学校の初代教頭に就任しました。当時の札幌農学校は、わずか16名の学生で始まったばかりの新しい学校でした。クラーク博士は、学生たちに英語で農学や自然科学を教えながら、キリスト教の教えに基づいた道徳教育も行いました。

クラーク博士は、学生たちに「青年よ大志を抱け」と語りかけて、将来の北海道開拓のリーダーとなるよう励ましました。クラーク博士は、札幌農学校でわずか3年間教鞭を執りましたが、その影響は計り知れません。クラーク博士の教えを受けた学生たちは、北海道の開拓に大きく貢献し、日本の近代化にも大きく寄与しました。

クラーク博士は日本にとって大きな功績を残した人物であり、その貢献と功績は「青年よ大志を抱け」という名言と共に、今もなお多くの日本人に語り継がれています。

クラーク博士の名言の由来

「1880年頃の札幌農学校の校舎」引用:Wikipedia

ここでは、クラーク博士の名言が生まれた背景などを説明します。

「青年よ大志を抱け」が生まれた瞬間

クラーク博士の「青年よ大志を抱け」という名言は、明治9年(1876年)4月20日、札幌農学校の卒業式の際に、クラーク博士が学生たちに語りかけた言葉です。

当時の日本は、明治維新によって近代国家への歩みを始めたばかりでした。そして学生たちに向かって「青年よ大志を抱け」と語りかけ、将来の日本を担うリーダーとなるよう、大きな志を抱くように励ましました。

この言葉は、当時の日本の若者たちに大きな影響を与え、また多くの日本人に勇気と希望を与えました。そしてこの言葉は、単に「高い志を持つ」という意味ではなく、人間の可能性を信じ、努力を惜しまずに前進していくことの大切さを教えてくれる言葉です。

「青年よ大志を抱け」が広まった背景

クラーク博士の「青年よ大志を抱け」という言葉は当時の人の心を打ち、広く親しまれました。それには次のような背景があったからです。

まず明治維新後の日本は、近代化と西洋化の課題、社会の不平等と階級の問題、外交と国際関係など、多くの課題を抱えていました。そして北海道の開拓は、その中でも特に重要な課題の1つでした。北海道はその厳しい自然環境や気候条件、地理的な遠隔性から、開拓が容易ではありませんでした。そもそもインフラが不足しており、また先住民との関係や土地の所有権に関する問題もありました。

クラーク博士が札幌農学校に赴任してきたのは、北海道の開拓に貢献できる人材を育成するという目的があったのです。

そしてクラーク博士は、学生たちに「青年よ大志を抱け」と語りかけました。つまり、自分自身を信じ大きな夢や目標を持つこと、困難に立ち向かっても決してあきらめないこと、自ら考え行動すること、このような強い気持ちを持ち続けることの重要性を説き、若者たちを鼓舞しました。

「青年よ大志を抱け」の後の続きについて

ウィリアム・スミス・クラーク博士像「丘の上のクラーク」引用:さっぽろ羊ヶ丘展望台

ここでは「青年よ大志を抱け」の後の2つの続きと、その意味するところを考えます。

青年よ大志を抱け」の後の2つの続き

クラーク博士の「青年よ大志を抱け」という名言には、続きがあると考えられています。以下、その2つを紹介します。

「少年よ大志を抱け。この老人のように」

これは、札幌農学校の1期生で、後に山梨の甲府中学の校長を務めるなど、教育者として名を成した大島正健さんという方が、農学校創立15周年の式典での講演で述べたものです。大島さんは、クラークが「少年たちよ、この老人のように大志を抱け」と語ったと、安東幾三郎さんという方が記録しています。

「青年よ大志を抱け!金のためまたは利己的栄達の為にでもなく…」

2つ目は、北海道大学のホームページに掲載されているものです。少し長くなりますが、全文を引用します。

「青年よ大志を抱け!金のためまたは利己的栄達の為にでもなく、ましてや人よんで名誉と称する空しきもののためにでもない。知識に対して、正義に対して、かつ国民の向上のために大志を抱け。全ての事を達成せんとするために大志を抱け」

北海道大学ホームページより

この言葉においては、若者が大志を持つべき対象や目的が、より具体的に示されています。

「青年よ大志を抱け」の2つの「続き」が意味するもの

どちらの続きが正確なのかは定かではありませんが、いずれの場合もクラーク博士の「青年よ大志を抱け」という名言の意味をより深く理解するのに役立つものです。

1つ目の言葉では、農学校に集う若者と老人である自分を対比しています。高い志を持って物事を成し遂げるのに、年齢など関係がない。年を取った私でもできるのだから君たち若者も頑張りなさいと、優しく語りかけています。

それに対して2つ目の言葉では、何事かを成し遂げるためには覚悟が必要だと説いています。大志を持つべき目的は、金銭や名誉などの空しいものであってはならず、国家のため国民のためという利他の精神の強調していることがわかるでしょう。この言葉は、「助言」と言うよりも「箴言(しんげん)」に近いものです。

まとめ

クラーク博士の「青年よ大志を抱け」という言葉は、夢や目標を持ち、それを追求する重要性を象徴しています。この言葉の魅力は、そのシンプルさと普遍性にあります。大志を抱くことは、年齢や背景に関係なく、誰にでも適用される普遍的なメッセージです。

この言葉が世代を超えて受け継がれる理由の1つは、そのインスピレーションに満ちた意味にあります。人々は、大きな夢や目標を持つことで自己成長し、未来を創造する可能性を感じることができます。クラーク博士の言葉は、限界を超え、自己の可能性を信じる力を与えるものとして尊敬されています。

また、この言葉は若者だけでなく、あらゆる世代に訴えかけます。夢や目標を持つことは、人生を豊かにし、目指す方向を与えることができます。そのため、人々はこの言葉から希望や意義を見出し、自らの人生に活かそうとするのです。

クラーク博士の「青年よ大志を抱け」という言葉は、希望と可能性を象徴し、人々に勇気と意欲を与えます。その普遍的なメッセージは、時代を超えて受け継がれ、次の世代にも影響を与え続けています。

年齢に関係なく、大きな目標を掲げることが人生では重要なのですね。

はい。「青年よ大志を抱け」という言葉は、これからも世代を超えて受け継がれていくことでしょう。